毎度お馴染みの道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。

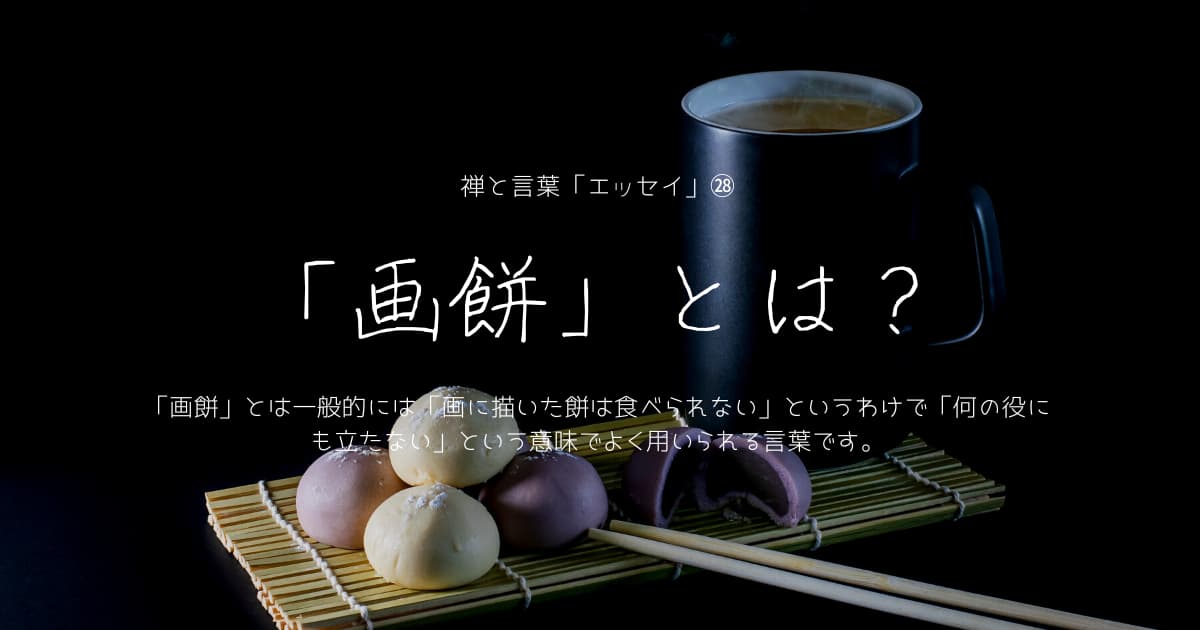

今回は「画餅(がびょう)」についてお送りいたします。

筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。

画餅とは?

今回の「画餅(がびょう)」は、昔からよく耳にする言葉です。

「それじゃまるで画に描いた餅ではないか!」とか「どんなにあがいても画餅は食えん」とかですね。

また作家の芥川龍之介の「妖婆」という作品の中でも、

明日の晩お敏に逢えなけりゃ、すべての計画が画餅になる訣(わけ)だろう

や、或いはもっと昔で言えば、三国志で有名な三世紀の中国、魏王朝の言葉の中にも、

名は地に画(えが)きて餅を作るが、如し、啖(くら)うべからず

このように「画餅」に関する表現が出てきます。

これは要するに人間への教訓です。

「餅を食っている」という実際の世界と、「絵に描いた餅を食おうとする」フィクションの世界。実際に我々とって大切なのはどちらか、ということを問いかけているわけです。

評判というものは地面に描いた餅が食べられないのと同じで、実際には何の役にも立たない。仮にどんなに評判が悪い人間であっても餅を食えば腹が膨らみ、生きることができる。

我々が生きていくために必要なのはどちらか、というわけですね。

我々人間はややもすると、この「画餅」に終始します。これが全てだと思い込み、本末が転倒してしまうのです。

この「画餅」という表現は、古くからこの傾向がある人間がある人間にとって、教訓として使われてきた「言葉」のわけです。

因みにこの「画餅」の類義語としては、

- 絵に描いた餅

- 机上の空論

- 机上論

- 空想

- 理想論

- 絵空事

などがあげられますね。

この「画餅」のことは「わひん」とも読んだりします。

画餅と道元禅師

道元禅師もこの「画餅」についてのお話をされております。

道元禅師がおしるしになられた『正法眼蔵』第24巻のタイトルにもなっているこの「画餅」ですが、まずこれは仁治3年(1242年)興聖寺で説かれたものです。

この「画餅の巻」で道元禅師がおっしゃっているのは、

道元禅師

道元禅師三世諸仏も、大蔵経も、山川草木も、ありとあらゆるものは、仏法の筆で描いた画に他ならない

ということなんです。

また道元禅師はここで、香厳智閑禅師の、

画餅は飢えに充たず

という言葉を引き、

多くの人々はこの言葉を、経典や解説書を学ぶことは、真の智慧を得ることではないから、それを画に描いた餅というのであると解釈している。しかしそれは大きな誤りである。

とおっしゃっているのですね。

つまり、ここで道元禅師が言うのは、

一切諸仏のすべてが仏法の筆による画であり、仏画であり、みな仏そのものである。

ということなのです。

つまりすべてが「仏」だと。「画に描いた餅」だとしてもそれは仏なのであると。

先に、実際の世界と、フィクションの世界とが人を惑わすという話をあげました。また我々にとって大切なのは、実際に「餅を食っている世界」の方なのだと述べました。

しかし餅を食うことも、絵に描いた餅を食おうとすることも、仏の目からすれば「同じ世界」なのです。

例えば今の実際の世界と、フィクションの世界もそうですが、我々は頭の中で仏の世界と、人間的な世界といった風に、物事を2つに分けて考えたくなるのが習性です。

しかしそれは単なる人間の習性であって、実際の世界においては全てが繋がっているわけですよね。物事を2つに分けて考えることはできないということです。

今こうしている間にも、鳥の鳴き声が自分の耳を震わせる。どこか遠いところからやってきた酸素によって私は生きながらえる事ができる。

自分という命は「他」なのです。全ての物事はこのように1つに溶け合っているのです。物事に境界線はないということです。ここからここまでが「俺の命」という線引きができないわけですね。

餅を食っている間でも、絵に描いた餅を食おうとしている間でも、その地盤というのは変わらないわけです。

物事というのは2つに分かれないということで、逆にあらゆるものが自己の展開であり、この世界で存在しているのはその「自己の動き」だけなのだという真実があるわけです。

道元禅師はこうした真実を徹底的に見つめられたお方です。

先の「画餅」に対する一般的な思いというのも強く確かにあろうけれども、いかなる場合でもこの本質は見失ってはいけないぞということを述べられているわけですね。

コメント