現在日本における禅宗は「曹洞宗」、「臨済宗」、「黄檗宗」の3つがあります。

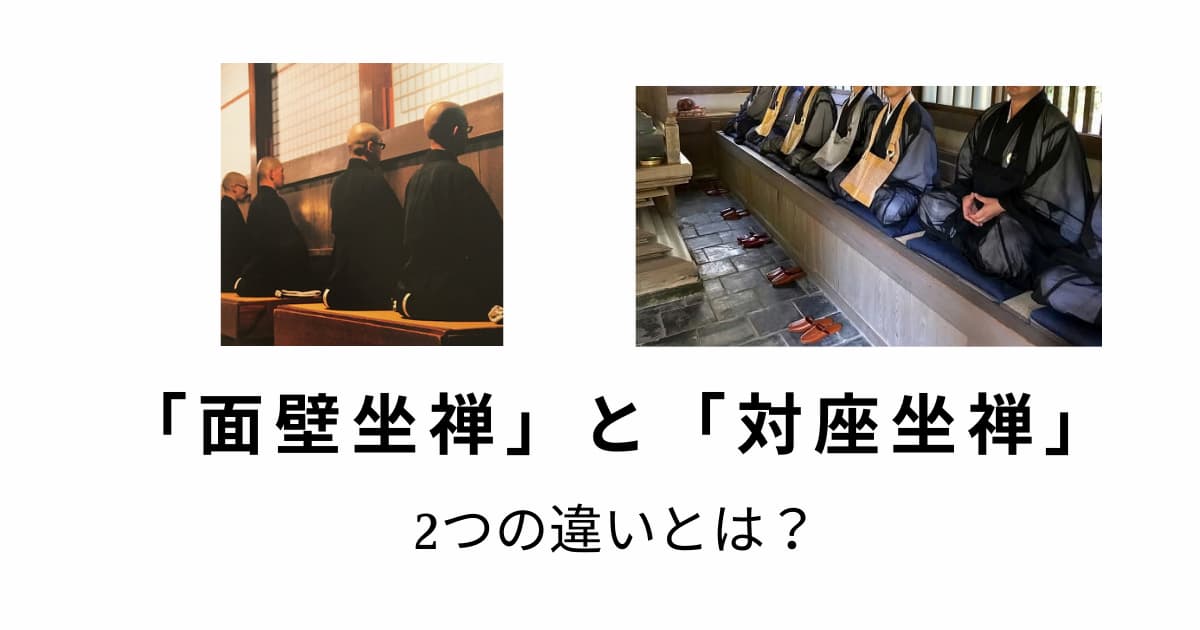

その中で曹洞宗の「坐禅」は壁に向かって行います。これを「面壁坐禅」といいます。

一方、臨済宗と黄檗宗の「坐禅」は人と向かい合って「対座」形式で行われます。

今回、この記事では坐禅における「面壁」と「対座」、その形式の違いとは何なのか、その背景について分かりやすく簡単に述べていきたいと思います。

こんにちは「harusuke」と申します。大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内でサラリーマンをしております。

坐禅の種類

「面壁」というのは左(上)の写真のように壁に向かったり、ガラス戸に向かって「坐禅」をすることをさします。これは「曹洞宗」において一般的とされる「坐禅」のありかたです。

この「面壁」においては「坐禅中」は「坐禅」」以外の一切は行われません。

一方「臨済宗」、「黄檗宗」の両宗では「対座」と言って、人と相向かいあって「坐禅」をします。またこの「対座」においては「坐禅中」に「公案」をもとに「拈提」が行われます。

【禅宗の公案】

・禅宗の修行者が悟りに至るために、師匠から与えられる課題や問題

・禅宗の祖師の言葉や行動を参禅者に考える対象や手がかりにさせるもの

・禅の精神を究明するための問題

・禅問答のやり取り、すなわち修行者が疑問に対して、指導者が答える一連の問答

「拈提」とは今の「公案」をもとに「坐禅中」に「悟り」について思案したり議論することですね。

インドから中国に「正伝の仏法」を持ってこられた「達磨様」や、臨済宗の開祖である「臨済義元様」も、元々はこの「面壁」の「坐禅」をされておりました。

当時「坐禅」と言えば「面壁」が主流とされていたんですね。

黄檗隠元和尚の影響

当時京都の宇治にある黄檗山萬福寺の住職をされておりました「黄檗隠元和尚」が、江戸時代に中国の混乱を逃れて日本へやってきて「黄檗宗」を伝えました。

この「黄檗禅」では元々「対座」であったということから、その時同じく禅宗であった「臨済宗」もその形式を取り入れ「対座」形式になったと言われております。

つまり相向かいに坐るようになったわけですね。

臨済宗はその宗風を受け入れた一方で、曹洞宗は受け入れなかった。

それ以来「曹洞宗」ではずっと、「面壁」を行っております。壁に向かった坐禅を今日までしつづけているんですね。

それについては、やはり元々坐禅は「面壁」で行われていた経緯があり、壁に向かう、障子に向かう、ガラス戸に向かう。そういう面壁の「坐禅」が本来であったわけです。

その宗風を守っていたということなのでしょう。

何故、「曹洞禅」は「面壁の坐禅」を守り続けている?

それでは何故「曹洞禅」だけこの「面壁」を大切にし、この形式を守り続けているのか。またその必死に守ってきている「面壁坐禅」とは一体どういう事なのかということです。

「臨済禅」や「黄檗禅」にみる「対座形式」というのは言い方を変えれば「坐禅」を「悟り」に到達するための「手段」として用いていると言えるでしょう。

つまりは「坐禅」を手段とし、その坐禅を用いて「悟り」の境地へ到達するというものです。

一方「面壁」というのは例えるなら、「社会に背を向け、他との兼ね合いを放棄した坐禅」と言え、「坐禅」そのものを「目的」にするというものです。

つまりは我々は本来悟りの命を生きているということ。「坐禅」を「悟り」そのものとする

このような捉え方の違いがあるわけです。

要するに「面壁」と「対座」における坐禅のあり方の違いというのは、「坐禅」を「命の手段」とするか「命そのもの」とするかの違いです。

「面壁」と「対座」の違い、それは「概念」か「実物」の違い

今の「手段」と「全体」の違いについてもう少し理解しやすいように、ここでは人間の「概念」についての話題に少し切り替えたいと思います。

坐禅における「手段」と「全体」の違いは何か?今回で言えば曹洞禅の「面壁」と臨済禅の「対座」の違いは何か?

それは人間生活において「実物」を重視するか「概念」を重視するかの違いと言えるかもしれません。

以下で分かりやすく解説していきます。

人間は非常に弱い動物であります。

昔我々の祖先(ホモサピエンス)が200万年前にこの世に生まれてきました。

その時にこの猿人類(ホモサピエンス)は他の動物たちの捕食対象となっていおりました。ライオンやチーターやらですね、そういう動物たちの獲物になっていたんですね。

この猿人類というのは非常に「か弱い」存在であったのです。

どのようにすれば自分たちの「命」を守れるか、そう考えた我々の祖先たちはどうしたかと言うと、

社会性を営む。

現在の言葉でいえば「コミュニティグループ」を作ったんですね。

何人かで社会性を営みながら生活をするようになったわけです。その「手段」として用いられたのが「言葉」です。

「言葉」という非常に素晴らしい技術を獲得したことで他の仲間とコミュニケーションが取れるようになったわけですね。

例えば近くに外敵がいることを知らせたり、農作物のありかを知らせたり。

生きていくために「言葉」という「手段」を得て敵から自分の身を守るという事を我々の祖先はし始めた訳です。

ですから外敵から身を守ると言う点においてはこの「手段(言葉)」というのは非常に重要な意味があります。

これを「臨済禅」の「対座坐禅」に置き換えてみると、

悟る(生きていく)上で手段として「坐禅」(概念)を用いる

という風な考え方ができる訳です。

一方曹洞宗の「面壁坐禅」は面壁であるため、言うならば他とのコミュニケーションに背を向けております。それは人々に背を向けているということであり、人々が求めている「悟り」や「救い」に背を向けているということです。

そもそもこの世界というのは、救いのみです。

確かに命の危険はあります。当時で言えば外敵に襲われたり、今で言えば強盗に襲われたりですね。

しかし救いなんです。足を組めば痛い。痛いから痛い。とある映画をみて感動した。感動するから感動する。腹が減るから腹が減る。

なぜ私は足を組むと痛くなるのか?なぜ私はその映画を見て感動するのか?なぜ私は腹が減るのか?わからないですよね。今後どんな天才が現れたとしてもこれを解明できる人はいないと思います。

我々のこの生活を支える生命活動というのはこうしたわけもわからない、解析不明な理によって成り立っております。足を組んで痛くなるな!といっても必ず痛くなる。この映画を見て感動するな!といっても感動してしまう。腹が減るな!といっても腹が減ってしまう。それはもう悲しいくらい絶対的です。

その絶対的な命を私は「仏の命」だと思っています。いつ大地震が起こるかわからないのと同じで人間の理解が決して解決できないこと。つまり概念が介入できない、及ばない、大自然のあり方。本来のあり方。

我々はそのような紛れもない命を確かにいただいているわけですね。訳はわからないが足を組んで痛くならない人間はいないんです。訳はわからないが腹が減らない人間はいないんです。

我々が生きるということはもうわけがわからないということなんです。

しかしそれでいいんです。それは大自然として生きているということ、仏として生きているということで、それが本来のあり方だからです。その上で心配になったり、危機から自分を守りたいという思いが起こったりするわけです。

わからないということがあるというのは、それは救いです。生まれてきて、最終的にわからないで終わっていいんです。それが正しいんです。なぜならこの世界はわからないだからです。仏だからです。

痛いから痛い。感動するから感動する。腹が減るから腹が減る。こういう命をいただいているからです。そしてそれは絶対的に誰もができていることです。なので何も心配いらない。我々は仏の命をいただいているのです。

話が少し脱線してしまいましたが、誰もが絶対的な命を生きている。紛れもない仏の命をいただいている。紛れもなく生きている。地盤としてこれがあるわけです。

さらに言えば、カラスの鳴き声が聞こえてくる。そこで我々はつい「うるさい」と思ってしまう。しかしそれはカラスが私だからですね。またスクランブル交差点で誰かと肩がぶつかって痛いと感じるのも、その他人が私だからです。あるいは今こうして呼吸ができているのも、寝ている間にも呼吸ができているのも、市外か、もしくは県外か、はたまた国外からやってきた酸素があるからです。

おそらくこれはどこに行っても、どの国に行っても同じなのでしょう。このように自分の命というのは他によって成り立っているんですね。この世界に命の境界線はなく、常に他と交わっている。他によって自分の命が起こる。つまり他によって救われているのです。

我々が生きている世界というのは元々はこのような世界であるということですね。つまり誰もが常に救われているということなのです。救われないなんてことがないんです。

だから坐禅をして悟りを得よう、救われようなどと思わなくていい。それはいわば必死になって「ざる」で水をすくおうとしているものだと。

そんなことをしなくても我々は救われているじゃないかと。「ざる」を「水」に付ければいんだよと。

坐禅は三界の法にあらず、仏祖の法なり

これは道元禅師のお言葉です。坐禅は人間の行いではなく、仏の行いであるということです。

悟りを得るための手段としてこの坐禅を用いたのなら、それは世で言われている「悟り」、「救い」にしかならない。なぜならそれは個人の考えだからです。限定的だからです。

この世界は全てが1つとして交わっております。個人というものがありません。またその個人が考えた「悟り」もありません。どこにも限定がなく、無限なのです。そしてそこでは本来皆救われているのだから、そんな風に坐禅を悟りを得る手段にしなくて良いということなんです。

「対座」と「面壁」とではこのような違いがあるわけなんですね。

悟りとはこの世界の真実だったはずです。痛いから痛い。問答無用でカラスの鳴き声が聞こえてくる。これ以外の真実がどこにあるのか?と。そんな真実をどこか他に求める必要はなく、今ここ、この自分に全てあるものだということです。

この世界はどこを切り取っても真実のみです。どこにいても呼吸はできるし、カラスの鳴き声が聞こえる。足を組めば痛い。そして痛いものは痛い。いつでもどこでも坐禅を組めばたちまちその仏の世界に帰ることができる。

だから坐禅を手段として捉える必要はどこにもなく、誰もが安心して坐禅をすればいい。誰もが安心してその場で生きればいいと。

こういう捉え方なんですね。「面壁の坐禅」というのは。

そういう坐禅をする為に曹洞宗では長い歴史においても変わらず「面壁」をしております。

「生命」のそのもの(実物)を行じている

自己に立ち帰る、生命の本来の面目(目的)を行じているのが、この「面壁の坐禅」であります。

「実物」か「概念」か議論している間に真実は遠ざかる

「面壁坐禅」と「対座坐禅」を例に我々人類の生命において重要なのは「実物」か「概念」か。

その捉え方の違いについて述べてきました。

しかしそのどちらともいえないのが我々の実際の「命」であります。

正直な所どちらでもよいという考えを持たれる方も多いのではないでしょうか。

実際はその通りかもしれません。

またこのように「概念」や「実物」だのと議論している間にもどんどん本来の「命」から遠ざかってしまいます。

「真実」はいつでも「いま、ここ、この坐禅」を行じるしかないのですから。

その点においては「面壁坐禅」も「対座坐禅」も相違ありませんよね?

以上、「面壁坐禅」と「対座坐禅」の違いについて簡単に解説してまいりました。

お読みいただきありがとうございました。

コメント