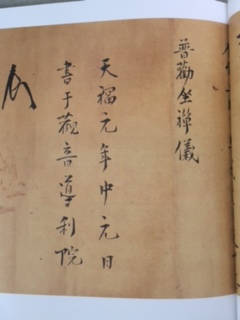

本記事では道元禅師がしるされた『普勧坐禅儀』について学んでいきます。

今回は、

という部分を解説していきたいと思います。

まず前回の、

のポイントを振り返りましょう。

- 『普勧坐禅儀』に「普勧」が付くのは普く人々におすすめするためのものだから。

- 道元禅師がおすすめになる「坐禅」は、誰にでも当てはまるも、その為「叢林」のようなものである。

- 『普勧坐禅儀』の冒頭はその「四六駢儷体(しろくべんれいたい)」である。

- 生きている事実の事を「道」という。

- 「自我」で呼吸をしているわけではなく「自我」で消化をしているわけでもない。

それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

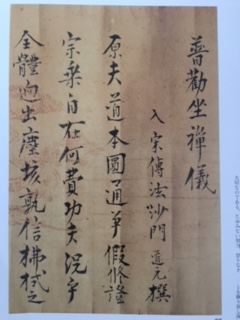

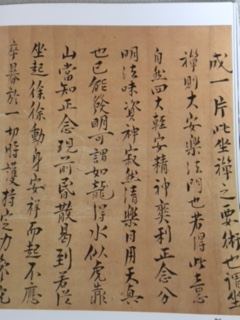

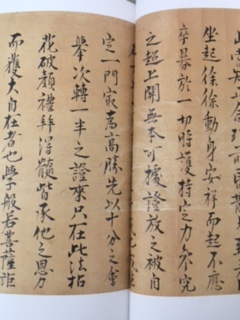

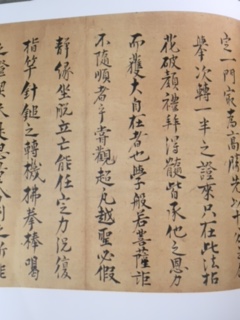

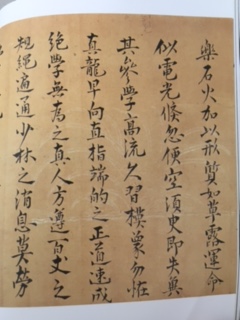

原(たず)ぬるに、夫(そ)れ道本円通(どうもとえんづう)、争(いか)でか修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗(しゅうじょう)自在、何ぞ功夫(くふう)を費(ついや)さん。況んや全体逈(はる)かに塵埃(じんない)を出(い)づ、孰(たれ)か払拭(ほっしき)の手段を信ぜん。大都(おおよそ)当処(とうじょ)を離れず、豈に修行の脚頭(きゃくとう)を用ふる者ならんや。然(しか)れども、毫釐(ごうり)も差(しゃ)有れば、天地懸(はるか)に隔り、違順(いじゅん)纔(わず)かに起れば、紛然として心(しん)を(の)失す。直饒(たとい)、会(え)に誇り、悟(ご)に豊かに、瞥地(べつち)の智通(ちつう)を獲(え)、道(どう)を得、心(しん)を(の)明らめて、衝天の志気(しいき)を挙(こ)し、入頭(にっとう)の辺量に逍遥すと雖も、幾(ほと)んど出身の活路を虧闕(きけつ)す。

三車火宅の話

今回は、

という部分を解説していきたいと思います。

まずは「宗乗自在」について。

「宗」というのは「大元」という意味です。

それは我々の「生命の実物」、つまり我々が今生きている事実のことをこの「宗」というんですね。

なのでここで用いられる「宗」は、一般的に用いられる宗教の「宗」、つまり「セクト(宗教)」という事ではないということです。

「宗派」などで使われる「宗」ですと、自分が信仰する「宗教」という風になるため「個人」の話になってしまいます。

本来の「大元」という意味ではなくなってしまうんですね。

「仏法」においてしきりに取り上げられるのはこうした「個人の話」ではありません。

「仏法」において重要視されるのは、「俺が、わたしが」という個人の話ではないというわけなんです。

道元禅師がおすすめになる「仏法」に、他の宗教が大切にしている「個人の話」を盛り込もうとすると、誤解が生じてしまいます。

「俺が、わたしが」という個人の話でみたならば、道元禅師の仏法は理解できないのです。

そのことを道元禅師は「宗」という言葉で表現されたんですね。誰もが共通に通ずるという意味で「宗」なのです。

続いての、「乗」とは乗り物の意味になります。

この乗り物というのも、先ほどの「宗」と同様、誰もに共通するという意味があり、ここではありとあらゆる物を乗せる乗り物をあらわしています。

先ほども言ったように、「仏法」とは個人の話でありません。

ここで一つあるお話をご紹介します。

法華経の中にある『三車火宅(さんしゃかたく』というお話があります。

ある時、村の長者さんの家が火事になりました。その家の中にいた子供達は遊びに夢中で、火事に気づきません。するとその家の持ち主である長者が、家の外から一生懸命、「急いで外へ出てきなさい。火事だ!!」と言うのですが、それでも子供達は出てきません。そこで長者は、子供達が欲しがっていた羊の車、鹿の車、そして牛の車の「三つの車」を門の外に出して、「おい、お前たち!ここに羊の車、鹿の車、そして牛の車があるぞ。だから早く出てきなさい」と言います。それを聞いた子供たちは、それまで家の中で遊び呆けていましたが、仕方なく家の外に出てきた。そしたらそこにはその3つの車とは別に、白く立派で大きな牛の車が「1台」置いてあった。

これは実際にあった話ではなく例え話となりますが、ここに出てくる長者というのが実は「仏様」のことを指しているんですね。

そして家の中で遊びに夢中になり、もがき苦しむ子供を我々の事を指しているんです。

我々はこの三界(生きているこの世界)で、もがき苦しんでいる「子供」だというんです。

あるいは遊び呆けている「子供」と言ってもいいかもしれません。

そんなもがき苦しむ子供たちに向かって、「おい、お前たちこんな素晴らしい教えがあるぞ」と言って導き出すのが仏様であり、仏様の教えであり、この法華経の「三車火宅(さんしゃかたく」という例え話であるわけです。

お釈迦様はもう苦しまなくていいと言ってくれているんですね。

だから家の中から出てきてこの「大白豪車」に乗りなさいというのです。

この「三車火宅(さんしゃかたく」の話にもあるように、あらゆる人を乗せてしまう乗り物の事をこの大白豪車と言うわけですが、今回の「宗乗自在」で言う「乗」というのがまさにこの大白豪車(大乗仏教)のことを指しているのです。

ありとあらゆるもの、人を乗せる。全てを乗せる乗り物。

ある特定の人を乗せた乗り物ではないわけですね。

誰一人漏れる事無く、乗ることができる乗り物なので「宗乗」という訳です。

私だけが乗る「カローラ」ではありません。

あなただけが乗る「フォルクスワーゲン」でもありません。

あらゆる人を乗せてしまう乗り物ですので「宗乗」というわけです。

しかし、我々人間というのは「漏れなく」というと逆にがっかりしたりするんですね。

「私だけ乗せてほしい、私だけが乗りたい。」

こう思う訳です。

しかもそういう時にだけ我々人間は頑張ろうとするんですね。

そのようにして我々はいつも、本来全体として繋がっているこの世界を個人の世界に限定しようとしてしまう。

本来誰しもが乗ることができる「仏法」でさえも「個人の話」にしてしまう。

この「個人の限定」というのは人間の欠点になってしまうんですね。

「私が、俺が」という限定的な世界を作ってしまうということは、本来仏様の命として1つに繋がった、救いのみの世界に、苦しみや、悲しみを作ってしまうということです。

我々は個人の持ち物としてこの世界を捉えて、本来悲しまなくていいことに悲しんだり、怒ったりしているわけです。

そうやっていつも始終しているのが人間であり、勝手に生き詰まりを起こしておるわけです。

私だけが乗れるカローラではない

仏法というのは「宗乗」であります。

さき程も言いましたが、大白豪車なんです。

誰でも乗せてしまう乗り物が大白豪車であり、「仏法」なんです。

私だけが乗れるカローラではないんですね。

「三車火宅」の話において、家の中で「私が、俺が」と言って迫る火の中で遊んでいる子供たちが我々であるわけですが、まさに「私だけのカローラ」に乗ろうとしているから苦しんでいるんですね。

「どうぞこの車にお乗りください。」と言って長者が一生懸命この大きな乗り物を差し出しますが、子供たちは個人の乗り物に乗りたくてどうしようもありません。

しかしどう頑張っても個人の「カローラ」になんて乗れないんですね。

何故ならそもそも大自然には「個人」とか「我」という「概念」がないからです。

個人の「カローラ」がないんです。

乗れないものに乗ろうとしているから苦しんでしまうんですね。

しかも今自分が火の中にいることに気づくことができないんです。

「仏法」の話は「個人もち」の話として受け止めてしまうと、間違った認識になってしまう。

繰り返しになりますが「仏法」とは「宗乗自在」であります。

大自然に「個人の所有物」がないように「仏法」にも「個人の所有物」はありません。

大自然のことを説いたのがこの仏法だからです。

なので「仏法」とは修行の結果得られるものではありまんし、一生懸命努力して得られるものでもありません。

常にそこにあるものなんです。大自然というのはいつでもどこでもそこにあり、そこで真実の姿を現成しているからです。

人間でいうならば、今ここにあるもので、今ここが仏法の全てなのです。

例えば「胃袋頑張れよ!」と言って励ましてその結果、胃袋がなんでも消化するわけではありませんよね?

また「どうか、寝てる時も呼吸はちゃんとしててくださいよ。」とお願いしたからといって、寝ている間もきちんと呼吸をしている訳でありません。

何もせずとも無条件で、その役割を果たしてくれております。

本来の「命」の正体というのは修行の結果得られる訳ではなく、大自然の一部として常にここにあるもの。

またそれは「道本円通であり、宗乗自在」であるという訳であります。誰もがそんな命をいただいているというわけですね。

本来我々は常にこの大自然と共にあり、そこでは自由自在であり、なんら行き詰まりの無い命を生きています。

これに関してお釈迦様も言及しております。

「我と大地有情(だいちうじょう)と同時に成道(じょうどう)す。」

これは今からおよそ二千五百年前のインドで、お釈迦さまがお悟りをひらいた時のお言葉です。

つまり「あらゆる全ての物が救いの中にある」ということなんです。

もう少し聞きなれた言葉で言うと「本来皆成仏」という言葉でも例えられますね。

また「生きながらにして、あらゆるものが真実の在り方である。」という様な言い方でもいいかと思います。

仮に自分がどのような生き方をしていても、そんな自分さえも「真実の在り様としてこのように命を頂いている。」というのが現実なんです。

何故我々は個人の救いを得ようとするのか

続きの

について。

この「功夫(くふう)」というのは現代でいう所の「工夫」ですね。

ここで言う「功夫」というのは、「俺の、私の為に」悟りを開くんだ、そういう自我意識を介在とした修練、修行の事をここでは功夫と言います。

それを踏まえると、

というのは、

しかし、何故(何ぞ)そのような功夫をする必要があるのだろうか?我々の生きる命というのは「宗乗自在」つまり、自由自在で本来成仏ではないか。

このように道元禅師が述べられていることがわかるわけです。

もう少し分かりやすく言うと、

あなたの思惑通りに「悟りを開きたい、お金儲けがしたい。」そういう思惑による修行がどうして必要があろうか?生きているだけで、「宗乗自在」であるはずだ。お釈迦様も同じことをおっしゃっている。「我と大宙上と同時成道。山川草木悉皆成仏。」既にみんな救われている。おしゃか様に証明を受けているではないか。

と、道元禅師が述べられているんですね。

自分の思惑で、色々行いたくなるのは人間の習い性です。

確かに「俺はちっとも良い思いができない、ちっとも私は救われていない。」このように皆さんも思っているはずです。

そして現在社会には努力しても少しも救われていないというのが現実としてあるかと思います。

しかしそれと「仏法の真実」、「大自然の理」というのは一切関係がないんですね。

「自分の思惑」をむき出しにして生きれば、自分の思惑通りにならないことに不満を感じます。

しかしそういった「自我意識」というのがそもそも大自然にはないんですね。

本来「無い物」を中心にして、生きようとするから、それに対して報われない、救われていないという事になってしまう訳です。

「仏法」は個人もちの話ではありません。

「俺が」という個人の話ではないのです。

「仏法」とはみんなが乗ることの出来る乗り物

今回は、『普勧坐禅儀』の、

という部分を解説してきました。

最後に本記事のポイントを振り返りましょう。

- 「宗」とは大元、命の源という意味。

- 「乗」は一人も漏らさずみんなが乗れる乗り物。つまり大乗仏教の意味。

- 「宗乗自在」とは「生きながらに既にみな「仏(仏法)」という救いの世界にある」ということ。

- 「何ぞ功夫を費さん。」というのは、「それにもかかわらず何故、個人の救いを得ようとするのか」ということ。

以上、お読みいただきありがとうございました。

コメント