道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。

今回は第⑬弾といたしまして、「一日作(な)さざれば一日食はず」についてをお送りいたします。

筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。

こんにちは「harusuke」と申します。

2012年駒澤大学卒業後、禅の修行道場で修行経験を積み、現在は都内に暮らしております。

さて、我々は寝て起きると「昨晩食べたもの」がきちんと消化されています。

それではその食べたものを寝ている間に消化してくれたのは果たして「私」でしょうか?

ようこそ、真実を探求するブログ「禅の旅」です。

一日作さざれば一日食はずとは?

これは正式には「一日不作一日不食」と書き、「いちじつなさざればいちじつくらはず」と読みます。

「百丈懐海(ひゃくじょうえかい)禅師」というかたが残された言葉です。

この百丈禅師は、749年に中国でお生まれになって、生涯95歳まで生きたと言われている中国、唐時代の有名な禅僧です。

そして「百丈清規」という「禅僧堂における規則」を定め、自給自足の体制を確立されたことでも有名なお方です。

この一日作(な)さざれば一日食はずは、その百丈懐海禅師のお言葉であるとされるのです。

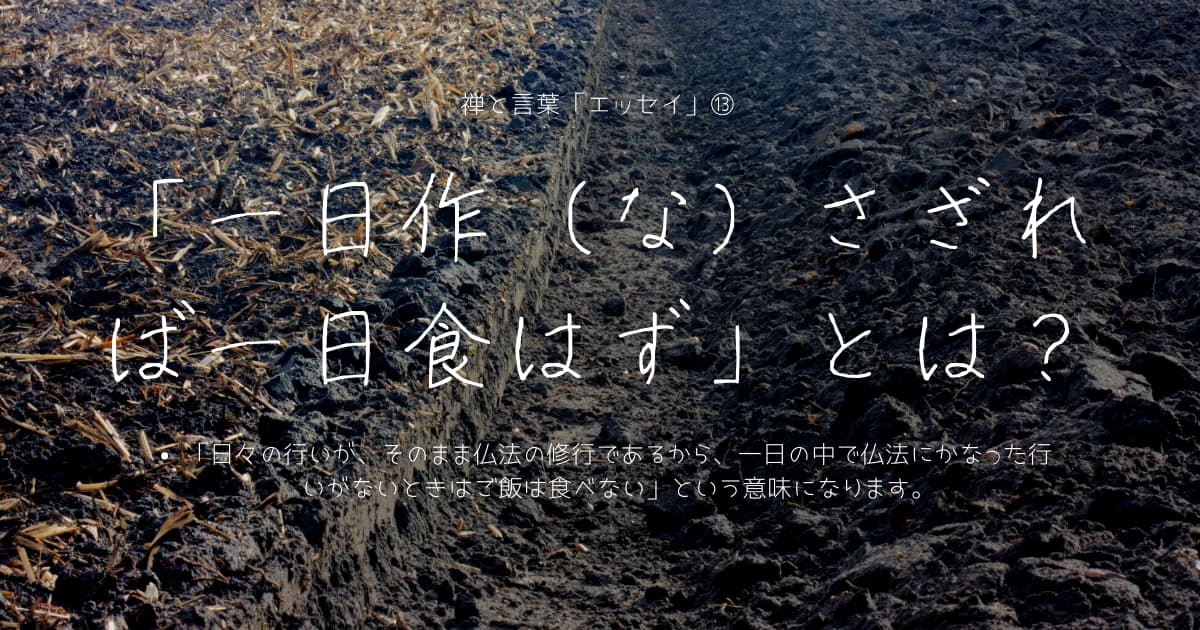

一日作さざれば一日食はずの意味とは?

それではこの一日作(な)さざれば一日食はずとは一体どのような意味でしょうか?

意味と致しましては「日々の行いが、そのまま仏法の修行であるから、一日の中で仏法にかなった行いがないときはご飯は食べない」というものになります。

「全ては仏法の為の命であり、仏法に生かされた日々であるから、その仏法にかなった働きを一日も忘れずに行わなければならない」ということなんですね。

これは今もこうして様々な場所で言われるようになった「働かざる者食うべからず」という言葉の語源だとも言われております。

いつの時代であっても人間にはさぼり癖がありますから、その人間を戒しめる意味でこのような言葉が生まれ、たびたび聞かれるようになったわけです。

要するに人間はサボってはいけないのだと。毎日働いたものだけがその日を生きる権利があるのだと。

なぜか?

百丈懐海禅師は師匠の馬祖道一(ばそどういつ)禅師の弟子となってからその師匠がお亡くなりになるまで、一日も「行持(仏法にかなったおこない)」をおこたることはなかったといいます。

そして年老いてからも若い修行者とともに、普請や農作業などの作務を毎日行っていたんですね。

老体に鞭打ち、毎日厳しい努力を続ける百丈懐海禅師の姿をみて、同じ場所で生活する若い弟子たちがある日、禅師が使う農作業の道具を隠してしまうんですね。

するとその日、百丈懐海禅師は一日中食事をとらなかったといいます。

そのときにおっしゃったのがこの「一日作(な)さざれば一日食はず」という言葉だったんですね。

例えば我々が普段から呼吸ができるのは、無償で大自然が酸素を排出してくれるおかげです。またそれを吸って、繰り返す呼吸器官のおかげです。

あるいは何かを食べるのも、穀物、野菜、果物。こうした大自然の食物が無償で働き、その命を育んでくれるから我々はそれをいただけるわけです。そしてその食べたものを自身が寝ている間でもきちんと消化してくれるこの体のおかげです。

この世界はこのように循環しているわけですが、そこではそれぞれがきちんと働いてくれるおかげですね。

我々もこの世界の一員であるのには変わりがないため、ここではきちんと働かなくてはいけないわけです。大自然に恵みをもたらさなければいけないわけですね。

それが我々の、この世界のあらゆるものに課せられた義務です。

百丈懐海禅師も、このことを全うしたかったのです。

年齢など関係ない。どんな人間でも、仏様にご奉仕することを一日でも怠ったならば食う資格はない。

これがここでは真実なのです。

道元禅師も『正法眼蔵』、『行持の巻』でこの百丈懐海禅師の故事を引用し、この百丈懐海禅師の仏道にかける思いを称賛されております。

コメント