この度の「禅」ブームにおいて、日本の禅宗における、その奥義書とも位置付けられる『正法眼蔵』や、『普勧坐禅儀』を読んでみたいと思う人が増えてきました。

また同じくその奥義書という形で位置付けられる『普勧坐禅儀撰述由来』というものをご存知でしょうか。

この『普勧坐禅儀撰述由来』というのは簡単に言えば、道元禅師が『普勧坐禅儀』をしるすにあたって、どのような心境でこの『普勧坐禅儀』をしるそうと思ったか、その経緯や執筆にあたっての葛藤をあらわしたものです。

今後、『正法眼蔵』や『普勧坐禅儀』を学びたいと思われる方は、是非本記事で紹介している『普勧坐禅儀撰述由来』の内容を先に踏まえておくことをおすすめします。

この『普勧坐禅儀撰述由来』の内容を踏まえれば今後このblogで解説していく『普勧坐禅儀』がさらに読みやすくなるはずですよ。

それでは早速解説してまいります。

普勧坐禅儀撰述由来を書いた経緯

そもそも『普勧坐禅儀』というものは、道元禅師があまねく沢山の方々に「坐禅」を行うことをおすすめするための書物の事ですが、今回の『普勧坐禅儀撰述由来』というのは、簡単に言えば「何故、その普勧坐禅儀をしるすことになったのか」その経緯をあらわした書物となります。

まず以下が『普勧坐禅儀撰述由来』における一部抜粋になりますが、この一文と共に今回の『普勧坐禅儀撰述由来』に関して説明していきたいと思います。

教外別伝の正法眼蔵、吾が朝いまだ嘗て聞くことを得ず。いわんや坐禅儀則、今に伝わることなし。予、先の嘉禄中、宋土より本国に帰りしに、参学の(坐禅儀を撰せよとの)請あるによって、やむことをえず赴いてこれを撰す。昔日、百丈禅師、連屋を建て連牀を立てて、能く少林の風を伝う。従前の葛藤(旧窠)に同じからず。学者これを知って混乱することなかれ。禅苑清規に曾て坐禅儀あり。百丈の古意に順ずといえども、少しく頤師の新条を添う。所以に、略にして多端の錯あり、広にして昧没の失あり。言外の領覧を知らざれば、何人か達せざらん。今すなわち見聞の真訣を拾い、心表の稟受に代えんのみ。

冒頭には、

という一文が出てきます。

これは「坐禅の儀則は今まで伝えられた試しがない。」という意味になります。

ただ道元禅師はこのように「坐禅の儀則は今まで伝えられた試しがない。」とおっしゃっておりますが、実際はそんなことはないんですね。

道元禅師が生きておられた頃、中国天台宗における「天台小止観」を代表とする「観法」があり、それは以前から日本に伝えられておりましたし、禅宗においても『禅苑清規』という坐禅儀が既に伝えられていたんですね。

道元禅師は中国へ赴き、そこでさまざまな経験をしたのち、そこで「正法眼蔵の坐禅」のなんたるかを学びました。

そして日本に持って帰ってきた。これが道元禅師がお伝えになる「坐禅」です。

正法眼蔵の坐禅といのは、つまり「生命の全体」を行じるという坐禅、「生命の全体そのものである」わけですが、それが今までは日本には伝えられてこなかったんですね。

一方で「坐禅」をして爽快な気持ちになったり、意識の方向付けをしていくような観法坐禅はそれまで沢山伝えられてきました。先ほどの中国天台宗における「天台小止観」や、その他の禅宗にける「坐禅」などがそうです。

またそのための「坐禅儀」というのも数多くあったんですね。

なので、

というのは、

そういう「坐禅儀」はこれまで沢山伝えられましたが、「正伝の坐禅儀」は今に伝わることなし。

そういう意味になるのです。

続いて、

この一文に関してみていきます。

道元禅師は中国へ渡られ、天童山の「如浄禅師」の下で「身心脱落」をされました。先ほどの「正法眼蔵の坐禅」のことです。

つまりその坐禅を通し、この世界の「真実」にお気づきになられたんですね。

それからその「坐禅」を、「身心脱落」そのものを日本に持って帰ってきた。

すると「正法眼蔵の坐禅を是非、坐禅儀として書いてください」、こういった要望を当時の人たちから多数寄せられるんです。

なのでこの「やむことをえず」というのは仕方なしにということです。

そうしてやむにやまれず、仕方なしに道元禅師は「嘉禄本」の「普観坐禅儀」を著すことにしたというのです。

道元禅師は中国から日本にお戻りになってすぐに、京都へ帰ったわけではありません。

一年くらいどこか放浪していたという記録が残されております。

その中には九州の熊本にいたという説もありますし、今で言う博多にいたという説もあります。また紀伊の由良にもいたという説もあったりと、中国から日本に戻られて、一年くらいどこか放浪されていたと言われております。

『普勧坐禅儀』をしるすことは決めていたものの、この「嘉禄本」の『普勧坐禅儀』がどこで書かれていたか正式な状況は分からないというのが現状です。

因みに「嘉禄本」の『普勧坐禅儀』は現存しておりませんが、「天福本」の『普勧坐禅儀』が国宝として現在でも福井県にある永平寺に所蔵されております。

「禅宗」の規則、「清規」を初めて作った百丈懐海禅師

ここで話は一旦逸れます。

昔、百丈懐海禅師(ひゃくじょうえかい)という方がおりました。

この方は、749年に中国でお生まれになって、生涯95歳まで生きた方と言われている中国、唐時代きっての有名な禅僧です。

またこの方は、現在の禅僧堂の模倣とも言われる「連屋、連牀建式」の禅院を初めて設立された方でもあります。

そして、禅僧堂における規則がしるされた、「百丈清規」を定め、自給自足の体制を確立されたことでも有名なお方です。

その百丈慧海禅師という方によって初めてこの清規(しんぎ)というものが作られたんですね。

「清規」というのは僧堂の規則の事を言いますが、初めてその規則を作った方がこの百丈懐海禅師なんです。

それまで、僧堂そのものはありましたが、その僧堂に関する「規則」はなかったとされております。

そもそもなぜ僧堂にはこの「規則」が必要なのか?と言うことですが、まず僧堂で生活するのはもちろん人間です。また人というのは概念で支配されてしまう生き物のことです。そのような人間は規則がない限り好き勝手やり始めます。

一方で本来の世界にはそうした概念は存在しません。人がいま全てだと思っている事象も本来存在しておらず、生まれてから育っていく過程で、脳の作用で、さもそれがあるように感じられてしまう、それが脳や概念の作用であり、そしてそれはまやかし物であるということなんです。

本来の世界にはこうした概念は存在していないんですね。その本来の世界に立ち返る。これが僧堂生活のあり方のわけで、修行であるわけです。真実を実践する仏法の修行道場のあり方のわけです。

しかし人間はどうしてもその概念に支配されてしまう。好き勝手やってしまう。本来の命とそれていってしまう。だからそうならないためにも明確な規律が必要ということですね。僧堂は本来の概念に支配されていない世界を修行する場所、本来の世界を実践する場所だからです。

概念に惑わされない。惑わされても鐘が鳴れば坐禅を組まなければならないシステムが規則であり、清規です。その坐禅を組くことで、また真実の世界に立ち返ることができる。本来のあり方に立ち返ることができる。それが我々の生き方であり、そのための修行というわけです。

清規があることで、そうしたことが可能になります。だから必要なんですね。また同じ時間に同じことをみんなで行うことで、みんなが同じ方向へ向かって修行することができる。迷いなく修行することができる。こうした狙いもあります。これがいわゆる大衆一如です。皆で同じことをする。

この清規というのは非常に僧堂生活において重要なものだったわけですね。

それを初めて作ったのが百丈懐海禅師だったわけです。

その「清規」作成にあたっては、当時の「律宗」の規則に従って作成されておりました。つまり当時はその「律宗」の規則に従って生活をしていたというわけです。

また百丈懐海禅師は現在にも受け継がれている連屋形式となる「僧堂」を作り、僧堂に「連牀」を作りました。

これはインドから中国に仏法をお伝えになった達磨様の教えを忠実に守っていたからだと言われております。

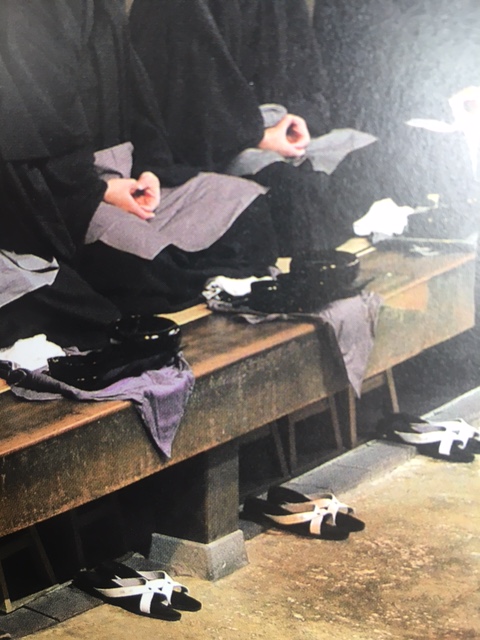

その「連牀」というのが下の写真にもあるように、修行僧が僧堂で横一列に連なる状態の事です。

それまで中国における「坐禅」というのは一人でポツンポツンと行われていたと言われております。

写真のように一列に並んで坐禅じゃなくてですね、ぽつり、ぽつり、ぽつりとそれぞれ好きな場所で「坐禅」をしていたと言われているのです。

しかしこれが良くないんですね。

何故なら自分ひとりで坐ると、勝手気ままな「坐禅」をしてしまうといったことにつながるからです。

みんなで坐るという事が非常に重要な事なんです。

例えば本来、50分「坐禅」をするべきところを、「今日は疲れたから三十分にしてしまおう」とかも出来てしまう訳ですね。

一人で坐るとそのように自分の思惑が介入してしまうのですが、みんなと共に「坐禅」をすることによって、正しい坐禅を行じる事ができる訳です。

なのでこの「連牀」をしき、みんなと共に同じ単(畳)に坐るということが非常に重要なのです。

みんなと共に「坐禅」をするということで「我」を、「自分の思惑」というものを打ち破ることができるわけです。

先ほどの僧堂生活の本来の意義に繋がっていくわけですね。本来の世界を行じる。大自然を行じる。これが僧堂のわけです。

この「連牀」形式の導入も非常に重要で、「禅宗」が非常に発展したきっかけにもなったと言われております。

この百丈懐海禅師のしたことというのは非常に功績高く、多くの影響を及ぼすわけですね。

普勧坐禅儀撰述由来における道元禅師の批判

そこで今回の話に戻しますと、この『普勧坐禅儀撰述由来』の中には、

という一文が出てきます。

このような僧堂に連牀をしき、みんなで正しく坐る坐禅というのはこれまでの文字による仏教とは同じではないと言うのです。

「葛藤」という字は、「つた」が絡み合った状態をいいます。

がんじがらめになった様子をあらわしたのがこの、「葛藤」という言葉です。

我々の普段の生活でも大いに用いる単語ですね。

当時の日本においては学問仏教が主流でした。そこではまさにこの「葛藤」の状態でありましたが、そんなこれまでの学問仏教とは同じではないと道元禅師は言っているのです。

さきほども言ったように道元禅師が『普勧坐禅儀』を記す以前において、「禅苑清規」というのものがすでに日本には伝えられておりました。

この「禅苑清規」は「長蘆宗賾(ちょうろそうさく)」という人が著した「清規」になります。

繰り返しとなりますが、僧堂における規律をしめしたものを「清規(しんぎ)」と言います。

その「清規」において一番初めにしるされたのがこの百丈懐海禅師による「百丈清規」だと言われておりますが、この「百丈清規」は、しるされたのち当時の混乱の世に紛れて散逸してしまったというんですね。

つまり無くなってしまったんです。

そんな中、3、400年経ったのちに、この「百丈清規」を慕って、長蘆宗賾(ちょうろそうさく)が「禅苑清規(ぜんえんしんぎ)」を著したというわけです。

この『普勧坐禅儀撰述由来』の中にも、

という一文が出てきますね。

この「賾師(さくし)」というのは、この「禅苑清規」を著した、長蘆宗賾(ちょうろそうさく)のことをさしております。

そしてこれはあまり良い言葉ではないですね。道元禅師は非難されているわけです。

長蘆宗賾(ちょうろそうさく)は、自分の思いや考えを「百丈清規」につぎ足してしまったんですね。

自分の思惑をつぎ足してしまったんです。

それを、道元禅師はこの一文をもって批判しているのです。

普勧坐禅儀を書くことを決断した一文

次のこの『普勧坐禅儀撰述由来』の中には、

という一文が出てきます。

これは要約すると、

他方面に渡って、錯り(あやまり)がある。詳しく説くとまだはっきりしない曖昧な点がある

と道元禅師はいうんですね。

つまりこのような内容で、長蘆宗賾(ちょうろそうさく)によって書かれた「禅苑清規」を批判しているんです。

また、

とあります。

これは、

文字に書かれただけでは不十分であるので、それを超えたところ、文字を超えたところをしっかりと押さえなければ迷ってしまう。

ということになります。

「言葉を超えたところをしっかりと理解しなかったならば、迷ってしまう」というんですね。

そして最後の、

というところ。

中国へ修行の旅をしに行った道元禅師。

その中国で生涯の師匠である「如浄禅師」とお会いになり、「身心脱落」、つまり「真の仏法」を得る事が出来たわけです。

なのでこの、

というのは、

中国で、経験した「真の仏法の秘訣」を拾い集めて、私が如浄より受けた仏法を伝えることに代えたい。

という意味になります。

道元禅師が中国において「如浄禅師」を始め、沢山の人から色々教わってきたことを、それを頭の中で拾い集めて、みなさんにその仏法を伝えたいという事ですね。

「稟受」というのは、受けることで、正確には両方受けるという意味です。

如浄禅師より受けた、稟受した本当の仏法を伝えることにしたいと。

当時の日本には正伝の仏法が伝わっていそうで、伝わっていなかった。仮に惜しいところまで行った「禅苑清規」においてもその記述がなかった。

大自然の教えである本来の仏法だというのに人間の、個人の価値観の延長のものしかなかったんです。

道元禅師はそのことを非常に嘆いておられたんですね。

今後の自分の生涯をかけてそのことを改める。

そうして意思の表れが『普勧坐禅儀撰述由来』であり、最後のこの一文に今回の『普勧坐禅儀撰述由来』のすべてが詰まっているといってもいいかもしれません。

最後に

以上がこの『普勧坐禅儀撰述由来』のおおまかな内容になります。

この『普勧坐禅儀撰述由来』というのは道元禅師が『普勧坐禅儀』を著すにあたっての、経緯や心境を述べたものです。

その中において様々な葛藤や思いが乗せられていたのが本記事を通してお分かりいただけたかと思います。

今後、「正法眼蔵」、「普勧坐禅儀」を読んでいくにあたって、この『普勧坐禅儀撰述由来』の内容を踏まえる事はとても大切です。

お読みいただきありがとうございました。

コメント