「禅」とは何か?

それを一言で言い表すのはとても難しいことです。

私自身もその疑問にお答えできるような力量を持ち合わせていません。

現在マインドフルネスや禅ブームによって、多様に考察されているこの「禅」。

それでもあえて述べるとすれば、私自身「禅」=「坐禅」だと思っております。

何故なら「禅」そのものを日本にお伝えになられた「道元禅師」が何よりも重きを置いていたのが「坐禅の実践」だったからです。

「坐禅」そのものだったからです。

なので「禅」=「坐禅」の位置付けなのです。

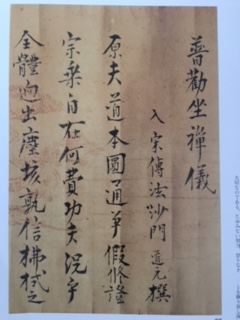

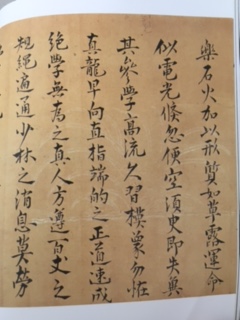

『普勧坐禅儀』は道元禅師がしるした書物で、「禅」に通ずるものであれば知らない人はいないほど「坐禅」の至極を説いた書物です。

この「普勧坐禅儀」を学び実践することで、この「禅」についての理解も深めることができるとも思っております。

そこで本記事では、「坐禅」の至極が説かれている『普勧坐禅儀』とはどういうものなのかについて詳しく解説していきたいと思います。

『普勧坐禅儀』とは

「禅」とは何か、また「坐禅」とは何か。

それを知るためには「道元禅師」のしるされた『普勧坐禅儀』を参考にすればその正体を知る事ができます。

インドのお釈迦さまからダルマ様に伝えられ、そしてそのダルマ様によって中国へ伝えられた「正伝の仏法」。

そしてそれを中国から日本へ伝えたのは「道元禅師」です。

この「正伝の仏法」のことを「禅」と呼びます。

つまり「禅」を日本に伝えられた、その張本人はこの道元禅師だったわけですね。

そしてその道元禅師によってしるされた『普勧坐禅儀』を学ぶことが「禅」や「坐禅」を知る上で重要となるということなのです。

普勧坐禅儀とは

まずは『普勧坐禅義』とはそもそも何なのか?それをしっていただく必要があると思います。

「普勧坐禅儀」とは、

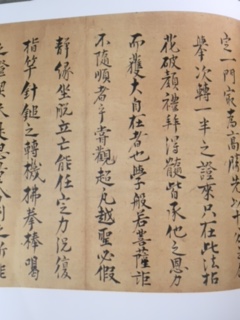

「道元禅師」があまねく人々に「坐禅」の意義をおすすめになられた書物で、仏法の正伝は「自らが坐禅を行う事そのもの」であるという確信に基づき、坐禅の意義や作法を示したもの

です。

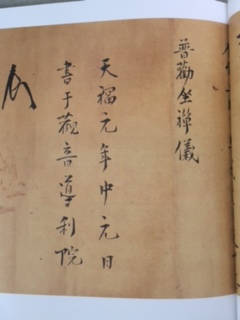

またこの「普勧坐禅儀」にはその前身とも言うべきか「普勧坐禅儀撰述由来」というものがあります。

この「普勧坐禅儀撰述由来」というのは「何故道元禅師が、普勧坐禅儀を書くことになったのか、その経緯を書いたもの」です。

そしてこの「普勧坐禅儀撰述由来」も「道元禅師」がお書きになったものであります。

なのでこの『普勧坐禅儀』にはこの2種類があるということだけここではまず覚えておいてください。

- 「普勧坐禅儀」とは、「道元禅師」があまねく人々に坐禅の意義を勧められたもの

- 「普勧坐禅儀撰述由来」というのは「何故、普勧坐禅儀を書くことになったのか、その経緯を書いたもの」

普勧坐禅儀には「天福本」、「流布本」「嘉禄本」の3種類がある

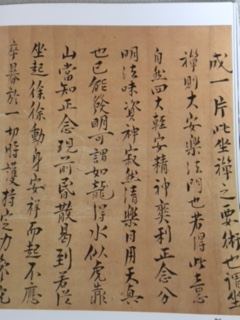

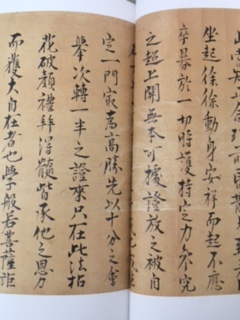

この『普勧坐禅儀』には「天福本」、「流布本」、「嘉禄本」との3種類があります。

これは装丁のことですね。

まずは「天福本」です。

これは現在の福井県永平寺に貯蔵されているもので、永平寺における国宝に指定されております。

続いて、「流布本」です。

この「流布本」というのは世間に浸透し一般的なものとなったもので、現在我々が読むことができるものがこの「流布本」です。

そして最後に「嘉禄本」というのがあります。

この「嘉禄本」というのは残念ながら現存していおりません。

道元禅師が1200年代に中国からお戻りになって、一番最初に書かれたのがこの「嘉禄本」なんですね。

現在我々が手にとり読むことができるようになった「流布本」に関してですが、これはその都度高祖様が色々書き添えてきて現在の形になったた物だと言われております。

つまり初めから一発で「流布本」ができたわけじゃなくて、色々試行錯誤しながら普く人々に分かりやすいようにと、高祖様が色々悩んだ末、今のこの「流布本」が作られていったです。

また国宝となっている「天福本」と、我々が手にし、読むことの出来る「流布本」とではどのような違いがあるのでしょうか?

それは「非思量底」という言葉が入っているか、入っていないかの観点で識別できます。

国宝になっている天福本には「非思量底、如何が思量せん。」という言葉が入っていないのです。

道元禅師が途中、試行錯誤されながら内容を書き足していく中で、今の形となった。その完成版がいわゆる「流布本」ですね。

我々が今後読もうとしているのはこの流布本の「普勧坐禅儀」を読もうとしているわけで、一般的に「普勧坐禅儀」といえばこの「流布本」を指します。

坐禅の種類

今後、「普勧坐禅儀」を読んでいく事になりますが、この「普勧坐禅儀」を読み進める前に、まず「坐禅」の種類についてお話させていただきます。

今「坐禅」といっても色々な坐禅がありますし、国柄や宗派によって「坐禅」の意義は異なります。

観法とは

例えば「サンマーラハン、サンマーラハン。」としきりに唱えながら心を統一していくという「テイダワラ南方仏教」の坐禅だったり、あるいは、真言宗における「阿字観」というのもこの「坐禅」に分類されるのでしょう。

またこの「阿字観」についてですが、自分が月のように段々大きくなっていくのを観想していく、月輪観、日輪観というものに付随してこの「阿字観」というようになったと言われております。

しかしそれらは皆、本来「観法」であります。坐禅の形をしているかもしれませんが、坐禅ではないんですね。

「観法」というのは自分の思いで、瞑想で自分の気持ちを高ぶらせて、自分の命が宇宙大に広がっていくというのを自分の頭の中で想像していくというもの、それを「観法」と言うんですね。

今、ご紹介したテイラワダ仏教の坐禅もそうですし、真言宗の阿字観もそのように「観法」としてくくられます。

なので「坐禅」とは少し意味合いが変わってくるのです。

というのも「観法」というのは人の思いや、瞑想によって意識の方向付けをしていくことを言います。曹洞宗の「坐禅」、道元禅師のお示しになる「坐禅」とはだいぶ様相が違うんです。

またその他にも天台宗には天台小止観というのがもあります。

これも小止観とういくらいですので人間の思い、思惑で意識の方向付けをしていくものになります。

なのでこの天台小止観、あるいは阿字観、あるいは南方仏教はすべて「坐禅」ではなく「観法」という位置付けになるんですね。

外道とは

また「観法」に近しいもので、「外道」と言われる坐禅の仕方もあります。

インドのジャイナ教の「坐禅」などがそうですね。

因みに仏教以外の教えのことをこの「外道」と言います。

別に、ここではこの「外道」とは悪口を言ってるわけではないんですね。

仏教のことを「内道」と言うのに対して仏教以外の教えのことを「外道」と言っているまでなんです。

この「外道」に関して言葉が一人歩きしてしまって、なんか「外道」というと、とんでもない人のことを現代では連想してしまいますが、本来「外道」というのは仏教以外の教えを信じる人の事を言います。

仏教を信じる人を「内道」というんですね。

「内道」のつまり仏教の坐禅があるのに対して、今述べてきたように「外道」の坐禅もあります。

あるいは中国においての道教などでも同様に「坐禅」がありますので、これも「外道」の坐禅になりますね。

またこの「儒教」には「静坐」と呼ばれる静かに坐るという坐禅法があります。

日本の神道にも「静心」というのものがありますが、その様に宗教と称するものには、みなこのような観法によって心を落ち着ける、精神統一を図るような坐禅が存在します。

これらは全て「観法」です。本来の坐禅ではないんですね。

これら観法に共通して言えるのは、どれもみな思惑、方向付けの手段としてこの坐禅を用いるということです。

精神統一を図る為の手段として「坐禅」を用いるわけですね。

例えば「臨済宗」における「公案禅」も「公案」という「禅問答」を通して一つの悟りの境地に至ろうというものなのでこれも大きい意味では観法としてくくられるのかもしれません。

「悟り」ってなんだか分からないですよね?実際にあるのかもわからないし、その「悟り」への到達がどのような道を辿っているのかもわかりません。

にも関わらず悟りへの到達としてこの坐禅を用いているのが、こうした「観法」なのです。

その「悟り」に限らず、何かの目的達成の為に、坐禅をその「手段」として用いるならばこれは「道元禅師」のお示しになる坐禅とは違います。

またこれはお釈迦様から伝えられた坐禅とも違い、人間による思惑、つまり「観法」になってしまっているんです。

観法というのは坐禅を手段としてしまうものです。

しかしのちに伝えますが、大自然そのものがこの「坐禅」の正体であるわけです。

足を組めば痛い。これこそまさに大自然そのもののあり方だからですね。

その大自然には人間の思惑や、納得は一切通用しません。

なので坐禅と、そのような人間の思惑とは無関係で捉えなければいけないんですね。

道元禅師のお示しになる坐禅とは

それでは道元禅師がお示しになる「坐禅」とはどういうものなのでしょうか?

「道元禅師」がしるした書物の中で『永平広録』というものがあります。

その永平広録の中に、

という一文が出てきます。

これはどういう事かと言いますと、「我々のこの坐禅は目的地に達するための船ではありませんよ」という意味なんです。

目的に至ったら、船のように捨ててしまう。それではいけない。それは本来の「坐禅」ではないということなんですね。

「道元禅師」のすすめる坐禅はそのような坐禅ではなく、この坐禅こそ即ち「仏行」であり、仏の行であるとおっしゃっているのです。

つまりこの「坐禅」こそが「目的」そのものであるということなんですね。

この「坐禅」こそが「悟りそのもの」であるというものなんです。

この点がこれまで説明してきた観法や外道のような「手段」として用いる「坐禅」の在り方と違っているところなんです。

岸に渡るための手段として「坐禅」を用いるのではなくて、坐禅自身が悟りであり、目的であり、仏行であるということです。坐禅が全てだということです。

正法眼蔵涅槃妙心とは

また、『永平広録』には

というような文章が出てきます。

ここでも言うように「坐禅」こそが「正法眼蔵涅槃妙心なり。」というんですね。

なんだか大袈裟な物言いが出てきましたが、そもそもこの「正法眼蔵涅槃妙心」というのは、お釈迦様が「霊鷲山=りょうじゅせん」の山頂において、梵天王からもらった青い「金波羅華」を大勢の仏弟子の前でふりかざすところから始まります。

そこではお釈迦様が高座に上って、金波羅華をつまみあげられるわけですね。

その際、みんなポカーっと口を空いているんですね。

ただその中で一人、「摩訶迦葉尊者」。

これはお釈迦様がお亡くなりになった後、仏教教団を率いた人ですが、その人だけがにっこり、うっかり笑っちゃったんですね。

そのお釈迦様のとった行動をみて微笑んでしまったんです。

お釈迦様が金波羅華をつまみあげられたら、大勢のなかで摩訶迦葉尊者だけがにっこりと微笑まれた。

その際のお釈迦様の「我に正法眼蔵涅槃妙心あり。今摩訶迦葉に付属す。」というお言葉はあまりにも有名ですが、「この金波羅華を曲げ、それに微笑んだ摩訶迦葉尊者に正法眼蔵涅槃妙心を伝えたぞ」というのです。

このような経緯がこの「正法眼蔵涅槃妙心」にはあるわけなんですね。

それから脈々とその「正法眼蔵涅槃妙心なるもの」がお釈迦様から数える事、二十八祖の菩提達磨大和尚、そして五十四祖の道元禅師、それから今日の我々まで伝えられた訳です。

先ほども言いましたように、他のご宗旨の坐禅、例えば阿字観や天台小止観もそうでありますが、「坐禅」を目的達成するための「船や筏」のようなものとして捉えております。

しかし道元禅師が言われるには、坐禅は「仏祖の行」であるという事です。

坐禅こそがお悟りだと。坐禅がそのまま「大自然一杯」なのであると。

そう言われるわけなんです。

だからこそ「打坐、つまり坐禅に打ち込むということが正法眼蔵涅槃妙心なり。」

ということなんですね。

「坐禅」こそもう仏法ギリギリの教えであるこの正法眼蔵涅槃妙心そのものであるという事なんです。

「正法眼蔵涅槃妙心」。これを知るのが非常に重要なことです。

「我に正法眼蔵涅槃妙心あり。摩訶迦葉に付属す。」とお釈迦さまは言うんですね。

そしてその「正法眼蔵涅槃妙心」というものを道元禅師は「坐禅」の正体だと言われております。

つまりこの「正法眼蔵涅槃妙心」を徹底的に説かれたのがこの『普勧坐禅儀』であるわけであります。

おわりに

「坐禅」とは何か?

「禅」とは何か?

その答えは『普勧坐禅儀』の中にあります。

是非本記事を皮切りに『普勧坐禅儀』探求の度に出かけていただけれと思います。

全50回からなる連載の始まりです。

それでは今回はここまでとさせて頂こうかと思います。

コメント