道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。

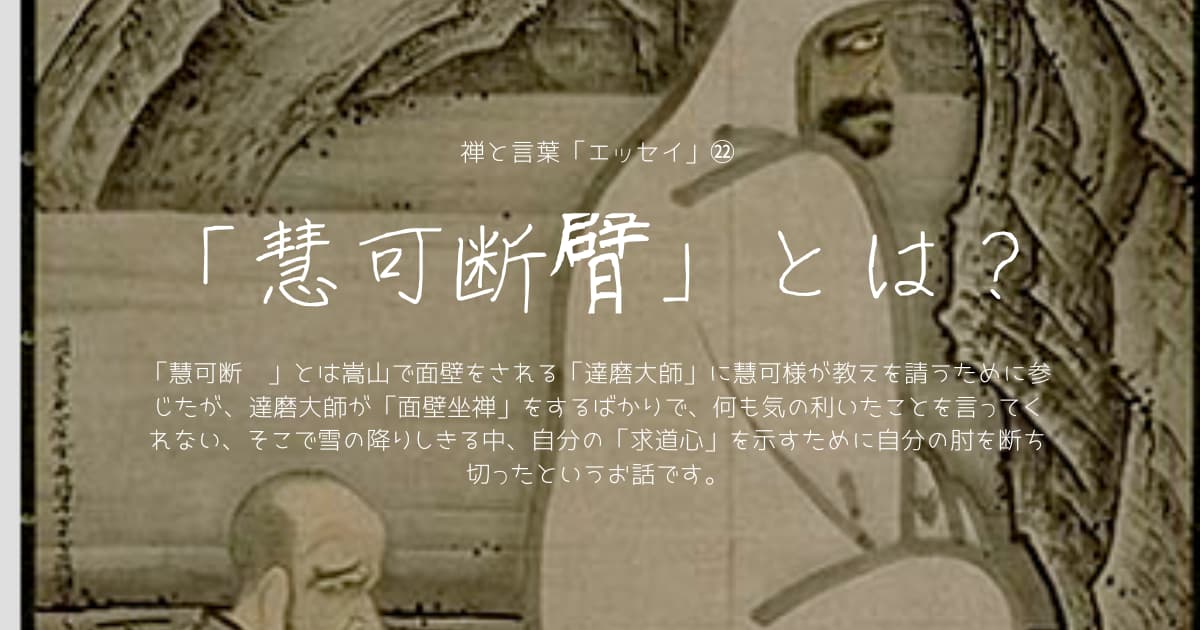

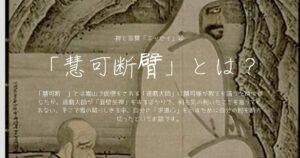

今回は「慧可断臂(えかだんぴ)」についてお送りいたします。

筆者のつたないつぶやきとして、楽しんでいただければ幸いです。

慧可断臂とは

「慧可断臂」に関して皆様も一度は耳にしたことがあるはずです。

昔、慧可禅師(えかぜんじ)と呼ばれる立派なお坊様がいました。

この「慧可様」は中国に「真の仏法」をお伝えになったと言われる「達磨大師」のあとを継ぎ、その後中国禅を背負ってたつ「第二祖」となられる方です。

その「慧可様」にまつわるお話がこの「慧可断臂」だということです。

「断臂」と書くくらいですから、すこしおぞましい話なのではないかと予想される方もおるでしょう。

実際にこの「慧可断臂」は大変おぞましい話です。

これは、嵩山で面壁をされる「達磨大師」に慧可様が教えを請うために参じたが、達磨大師が「面壁坐禅」をするばかりで、何も気の利いたことを言ってくれない。そこで雪の降りしきる中、自分の「求道心」を示すために自分の肘を断ち切ったというお話だからです。

達磨大師に「真なるもの」、「仏法の大義」を教えてもらうため、慧可様が自身の「覚悟」を見せる為に実際に肘を断ち切ったと言われるお話なんです。

この「慧可断臂」に関して、これまで様々な「関連書」が発行されてきました。やはり自身の「肘」を断ち切るというのは、そう易々とできることではなく、いくら「求道心」が強いといっても、そこまでするのかという疑問は捨てきれません。

そのためこれまで多くの研究者によってその「真偽」が問われてきました。

そしていまだに実際にその「真偽」についてはわからないわけですね。

要するに「伝説」という側面もあるお話なのです。

これは中国に留まらず、日本においても多くの「師匠」と「弟子」との間でよく参考にされてきたお話です。

事実として「仏道」というのはそれほどまでの「もの」であり、その道を進むのも生半可な覚悟ではできない部分があり、そのことを例にとったわかりやすい話だからです。

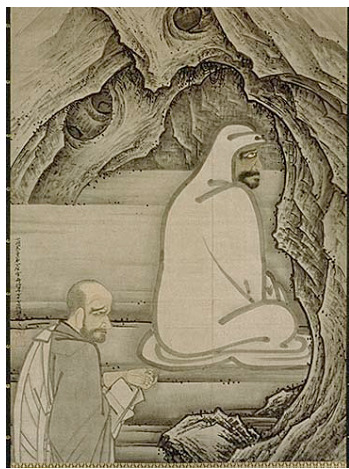

室町時代に「雪舟」が描いたとされる「慧可断臂図」はあまりにも有名で、現在は国宝にもなっております。

「慧可断臂」。今でも多くの人の心に寄り添うお話です。

これまで本当に多くの人たちに「仏法」というものがどれほどまでに「真剣な教え」なのかを考えさせたことでしょう。

慧可断臂の経緯

その「慧可断臂」の経緯についてここではもう少し見てみましょう。

インドから中国に「真の仏法」を伝えたとされる「達磨様」。

当時この「達磨様」が中国に渡られてから何をしたのか?というと、「嵩山」にある「少林寺」にてただひたすら「坐禅」をしただけなんですね。

特に「真の仏法とは○○だ!」とか説法をされるわけでもなく、「真の仏法についてしるされた経典」を持ち込んだわけでもありません。

ただひたすらに「面壁九年の坐禅」をされただけなのです。

しかしそれが「真の仏法」の正体だったんですね。

仏法は「生命の実物」以外の何物でもありませんから、ただひたすらにその「真実」を「真実」していただけだったのです。

「真実を真実する」。これこそが本来の布教です。

むしろ「布教」でもありませんね。布教というのも単なる人間の思惑です。この世界は「大自然の理」のみが真実であり、それがもし必要なことで自然に広まっていくだろうという態度が「本来」なのです。

「達磨大師」はわかっていた。この世界の「真実」を。だからこそ、そこで「坐禅」を組んでいたわけなのです。

また同じようにそのような態度に惹かれる人間、引き寄せられる人間がいるわけですね。それも要するに「大自然の理」だということです。

達磨様が何をされているのか?「嵩山」の少林寺でひたすら壁に向かって「坐禅」を組むことがどういうことなのか?

こういったことを、理解してくれる人がいるわけです。

つまり仏道における「師匠と弟子」の関係です。そこに自然と慧可様が行き着き、またそこから仏法が相続されていく。

全て大自然の通りなのです。仏法というのはこうした相続も含めて、大自然そのものだというととです。

当時「達磨様」がインドからやってくるということで、中国全土でこの「達磨様」は評判になっていたことでしょうから、「インドからやってきた達磨は何もせずに洞窟の中で坐禅をしているだけだ!」という悪評も瞬く間に広がったことでしょう。

そんな中、そのような評判が「慧可様」のお耳に入るんですね。

「慧可様」は結果、中国禅の「二祖」となられるほどの「大器」でしたし、その「求道心」は並々ならぬものがありました。

しかしそれも「大自然の一部」、自然なことだったわけです。

「慧可様」だからこそ、わかったのでしょう。数で言えば少なく「慧可様」だけにしかわからなかったわけですが、だからこそ、「慧可断臂」が生まれ、こうして今に至っても仏法が相続されたのです。

極めて稀にも思うけれども、全て自然なことだったわけです。

当時インドから「達磨様」がいらっしゃるということで、「武帝様」から「役人」からなにからなにまで、本当に歓迎ムードだったとされるんですね。

しかし中国にいざ入国した「達磨様」はさっそうと「少林寺」にのぼられ、面壁九年の坐禅をされてしまったわけです。

ただ「坐禅」をするだけ。そこで「慧可様」はこの人しかいない。そう思ったんです。「私が正師にすべき人はこの人しかいない。」そう思ったことでしょう。

そこでいざ「達磨大師」の待つ「嵩山」の「少林寺」に赴くんですね。

雪のふりしきる寒い冬だったのでしょう。

「慧可様」は洞窟の中で「坐禅」をする「達磨様」に初めて相まみえるんです。そして「坐禅」をされている達磨様に、教えを請うのです。

開口一番「私は常に不安な思いでいっぱいです、どうかそんな私を救ってください。」このように達磨様に伝えますが、達磨様は「それではその不安だと思う、お前の心を私に差し出して見ろ」と突き返してしまうのです。

慧可様は何も言えなくなってしまうわけですね。「差し出そうにも差し出せない」。その不安な「心」がどこにあるのかわからない。

そこで慧可様は自分がこれまで葛藤していた「正体」に気付くんですね。偽りに「騙されていた」と達磨様に気付かされるのです。

するとますます、慧可様は達磨様に今後も教えを請いたいと志願するんですね。しかしそれでも「達磨様」は振り向いてくれない。相手にすらしてくれない。

そこで自分がどれほどまでに真剣なのかを示すために、その「求道心」を示すために「自分の肘」を断ち切ったというわけです。

また達磨様もその「求道心」に感服し、慧可様を正式な弟子とした。というわけです。

これが「慧可断臂」の簡単なお話です。

こちらにはそのような「命のやりとり」が隠されているのです。

この「慧可断臂」に関しては正直単なる「伝説」とする見解が強いです。

しかしこれまで多くの仏法者を導いて来たのは間違いなく、そこで言えば紛れもない「真実」のお話なのです。

慧可断臂と道元禅師

道元禅師もこの「慧可断臂」に影響を受けたお一人です。

道元禅師は「参学は一生の大事である」という見解を持っておられることから、この慧可様の「求道心」の高さを様々な著述でほめたたえておられます。

コメント