我々の生活は「葛藤」の連続だと言えます。

今回ご紹介するキーワードは「葛藤」。非常に親しみのある言葉ですね。

元々この「葛藤」は「禅の世界」から生まれた「言葉」です。

また我らが道元禅師と大変ゆかりのある言葉ということで、今回記事にしてみました。

それでは恒例の道元禅師にまつわる「言葉」のエッセイ。

今回は「葛藤(かっとう)」についてお送りいたします。

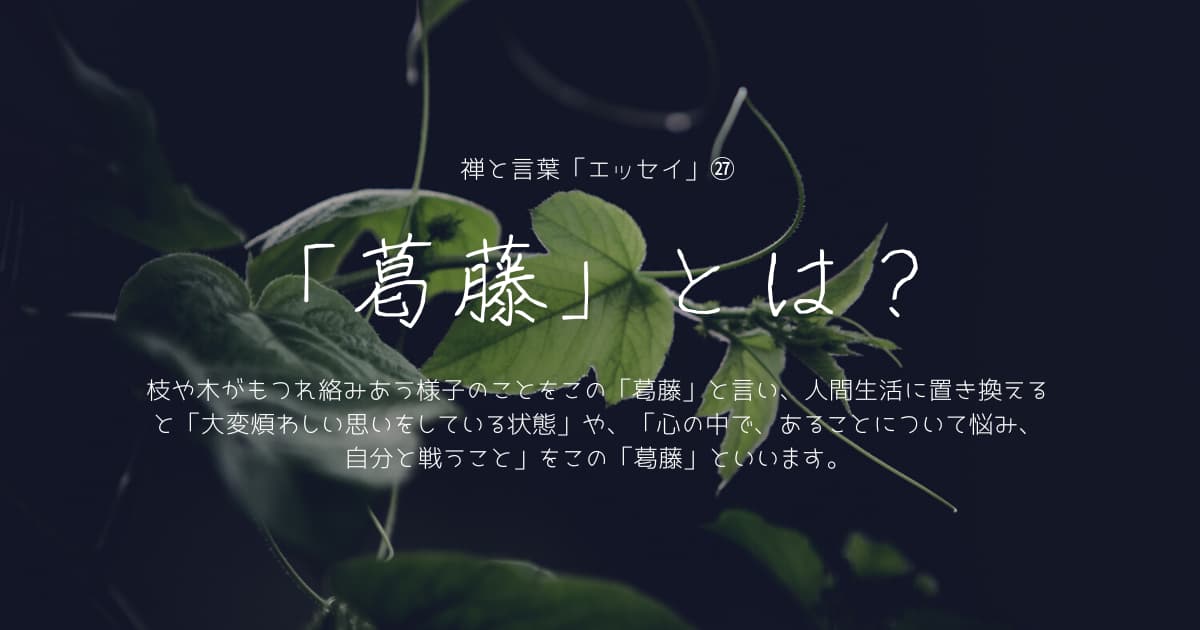

葛藤とは?

我々も普段からよく使うこの「葛藤」という言葉。

その「葛藤」とは「葛(かずら)」と「藤(ふじ)」が絡み合うことを言います。

「葛」は、はマメ科の蔓(つる)性の多年草で、茎は10m以上にもなります。(ちなみに、風邪によく効く葛根湯はこの根から作られていると言います。)

また「藤」も同じくマメ科の蔓(つる)性の落葉低木です。

どちらも非常に大きな木々ですが、両者が絡み合うと大変なことになってしまいます。

その様子を捉えたのが「葛藤」で、元々はこのように枝や木が深くもつれ、絡みあう様子のことを言います。

我々の生活を思い返してみても、「大変煩わしい思いをしている状態」や、「心の中で、あることについて悩み、自分と戦うこと」が多く、この様子がまさに「葛藤」のようだということで、この言葉が用いられるようになりました。

- 人と人が互いに譲らず対立し、いがみ合うこと。(親子の葛藤)

- 心の中に相反する動機・欲求・感情などが存在し、そのいずれをとるか迷うこと。(義理と人情とのあいだで葛藤する)

葛藤とは正法眼蔵に出てくる言葉です。

冒頭でもお伝えした通り、今回の「葛藤」とは実は「禅の世界」から生まれた「言葉」です。

道元禅師がおしるしになった「書物」、『正法眼蔵』の第38巻のタイトルにこの「葛藤」があり、それが「葛藤」の起源だと言われております。

この「葛藤」の巻は、寛元元年(1243年)の7月に、宇治の興聖寺で道元禅師が大衆に向けて説いたものであるとされておりますが、その際の「葛藤」の意味は、上記とは違った意味を持っておりました。

禅における葛藤

この正法眼蔵で使われている「葛藤」は「正しい法が、師から弟子へ直接的に伝わること」を指しております。

例えばお釈迦様が、「拈華瞬目(花をつまみあげてまばたきをする)」をし、摩訶迦葉尊者がそのお釈迦様の行動に対して「破顔微笑(お釈迦様の真意を理解して笑う)」した故事がありますね。

これこそ本当の「葛藤」だというのです。

また達磨大師が慧可様を代表する四人の弟子に「皮・肉・骨・髄をえた」といった有名な故事も、「葛藤」だというわけですね。

今は「大変煩わしい思いをしている状態」や、「心の中で、あることについて悩み、自分と戦うこと」をこの「葛藤」といいますが、本来の意味は、「正しい法が、師から弟子へ直接的に伝わること」を言うのです。

仏法の相続。あるいはこの仏法が師匠から弟子に相続されることを「一箇半箇の接得」と言いますが、それはそれは大変なことで、簡単なものではありません。

その人とその人でなければそれは達せられないにも関わらず、その人間同士が同じ時代に出会い、またそこで最も希少な稀有な仏法を相続する。

それこそ大きな大木やその蔓が、絡み合うようなものだと。そしてそれが実際に相続されたのであれば、もう決して崩れることのない強固なものになる。

この「葛藤」とは、仏法そのものを指し、もっともこの世で強固なもの、それが仏法であるという意味の現れなのです。

コメント