『永平広録』は道元禅師による上堂や法語、頌古、賛語の内容を弟子たちがまとめ、編集したものです。

第一巻から第十巻までがあります。

本記事では道元禅師にまつわる書物としては『正法眼蔵』や『普勧坐禅儀』と並び称される、この『永平広録』に関してそれが一体どういう書物で、どういった経緯で記されることになったのかについて確認することができます。

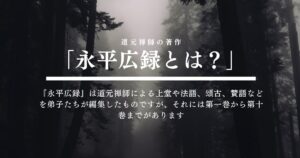

永平広録とは?

『永平広録』は道元禅師による上堂や法語、頌古、賛語の内容を弟子たちがまとめ、編集したものです。

第一巻から第十巻までがあります。

この「永平広録」に関して正確な成立年月日は明らかにされていませんが、道元禅師がお亡くなりになって、間もなくすぐに編まれたものだとされています。

またこの「永平広録」を編集したとされる弟子は「詮慧(せんね)」、「懐奘(えじょう)、」「義演(ぎえん)」の三人で、以下をそれぞれが担当しました。

推定される編集時期と、内容も併せてごらんください。

| 巻数 | 編集した者 | 推定編集時期 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 第一巻 | 詮慧 | 1236年10月15日~1243年初夏まで | 深草の興聖寺語録と呼ばれる |

| 第二巻 | 懐奘 | 1244年7月18日~1246年7月17日まで | 越前大仏寺語録と呼ばれる |

| 第三巻 | 懐奘 | 1246年8月~1248年4月まで | 越前永平寺語録と呼ばれる |

| 第四巻 | 懐奘 | 1248年4月20日~1249年8月20日まで | 越前永平寺語録と呼ばれる |

| 第五巻 | 義演 | 1249年8月25日~1251年1月15日まで | 越前永平寺語録と呼ばれる |

| 第六巻 | 義演 | 1251年正月~1251年11月まで | 越前永平寺語録と呼ばれる |

| 第七巻 | 義演 | 1251年11月~1252年冬まで | 越前永平寺語録と呼ばれる |

| 第八巻 | 懐奘 | 不明 | 永平寺における小参/法語の内容 |

| 第九巻 | 詮慧 | 不明 | 興聖寺時代の頌古の内容 |

| 第十巻 | 詮慧 | 不明 | 道元禅師が宋に渡ってから建長3年頃までに作られた偈の内容 |

この『永平広録』には、

- 上堂436首。

- 小参19首。

- 法語13首

- 頌古403首

- 仏祖賛4首

- 自賛19首

などが主に収められています。

道元禅師といえば『正法眼蔵』が有名ですが、実はこの『永平広録』も『正法眼蔵』と並び称されるほど有名で重要な書物です。

ここには道元禅師と時を同じくした、弟子たちによる道元禅師のお言葉をどうかわすれないようにとの思いがつまっております。

またそれは同時に道元禅師が宋に渡ってから晩年にいたるまでの数々の記録にもなっております。

ここには仏道の何たるかが記されているわけです。

道元禅師のお考えを人々に知ってもらうという点においては、どちらも変わらないほど重要な価値をもっていると言えるでしょう。

永平広録にはどのようなことが書かれている?

それではそんな大変貴重な『永平広録』とだけあって、どのような内容が書かれているのかについてここで少しだけご紹介したいと思います。

これは「第一巻」の冒頭に登場する一文ですが、道元禅師が深草に興聖寺を開いたのちに、修行僧たちに述べた上堂だとされています。

どういった意味なのか、簡単に解説します。

道元禅師は法堂に上ってお話をされた。「自分は中国の禅林を多く見て回ってきたわけではないが、たまたまご縁をいただき、先師天童如浄禅師にお目にかかることができ、すぐさま仏法の真髄を知ることができた。それは眼は横に、鼻はまっすぐにあるということがわかったのである。これが理解できたからもう誰にもだまされることがなくなって、何の土産も持たずに素手で日本に帰ってくることができた。それゆえ、自分には微塵も仏法などというものは備わっていない。ただ、自然のままにっ月日を送っているだけである。毎朝、太陽は東から出て、夜になると月は西に沈んでいく。雲が晴れれば山の地肌がくっきりとあらわれ、ひと雨過ぎれば四方の山々は手に取るように近くに見える。」のだという。またしばらく考えて再度、道元禅師は言われた。「三年経てば必ず閏年がやってくるし、おん鶏は朝になれば必ず鳴くものだ。」このように言われて道元禅師はお話を終えられた。

これは時期としては道元禅師が宋から帰られた直後のもので、その期間に学んだことを初めて「誰か」に説いた、開教宣言とも言える上堂です。

そこには宋から帰国したばかりの道元禅師の話を聞こうと、当時興聖寺には修行僧だけでなく、多くの人々が集まっていたと予想されます。

人々はさぞ、道元禅師が一体宋でどのようなことを学んできたのか?そしてそれをどのように語るのかを待ち望んでいたことでしょう。

しかしそのような期待をよそに、道元禅師は「自分には微塵も仏法などというものはありはしない。眼は横、鼻はまっすぐについていることだけわかった」と言われるんですね。

当時の人達からすると、「一体何を言っているんだ?」という疑問をもつわけです。

しかし実はそのような内薄にも思えることが「真実」だったわけですね。それこそが天童如浄禅師から教わった「大切なこと」だったんです。

そのことに関しては本記事の趣旨とはずれてしまうため、これ以上は言及しませんが、そのような大変意義深いことがこの『永平広録』の第一巻から登場してくるわけです。

いまでは曹洞宗の開祖とされている道元禅師ですが、ご自身は自分が「禅を日本に伝えた」などと思っていないでしょうし、「曹洞宗を日本に伝えた」とも思っていないでしょう。

道元禅師は宋へ渡り、「眼は横、鼻はまっすぐについていることだけわかった」というのです。

そしてそれこそが自身がわざわざ中国へ赴き、得ることのできた「最も大切なこと」であったと言われるわけなのです。

道元禅師は初回だったからこそ、そのようなことを包み隠さず述べられたのだと推測します。

そこには「自分はこれから誰にも騙されず真実を伝えていくぞ」そういった意気込みがあらわれているわけです。

このように当時の中国修行のことをはじめ、興聖寺、大仏寺、永平寺での15年間にも及ぶ道元禅師の記録が、「詮慧(せんね)」、「懐奘(えじょう)、」「義演(ぎえん)」の三人の弟子達によって、一言も逃すまいという思いの下、したためられているというわけです。

そのような経緯もあり、この『永平広録』が『正法眼蔵』とも並び称される重要な書物であるということがわかるわけですね。

永平広録には2種類の開本がある?

最後ですが、この『永平広録』には2種類の開本があるとされています。開本とは以上の記録が「製本状態」になったものです。

1つ目は「流布本」と呼ばれ、1672年に卍山道白(まんざんどうはく)禅師によって開版されたものです。

2つ目は永平寺に所蔵されていたもので、1598年に当時の永平寺住職第二十世の門鶴禅師が写本させたものです。

しかしこの2つの『永平広録』の間には、実は多くの相違点があるといわれております。

恐らくこれは、長年に渡って伝写される間に筆者が書き誤ったり、余計なことを加えてしまったことが原因とされますが、どうして2つにわかれてしまったのか?や、どうしてそれぞれ内容が異なってしまったのか?そしてどちらが道元禅師の説法の内容をきちんと詰め込んでいるのか?などの問題点はいまだに解決されていないと言います。

コメント