今回は、

という部分を読んでいきます。

それではまず初めに前回の、

のポイントを振り返りたいと思います。

- 「坐蒲」や「坐褥」を用いる理由は腰を高くし、安定して長時間坐る為。

- 「結跏趺坐」、「半跏趺坐」、そのどちらであっても構わない。

- そのどちらであっても「足首」をしっかりと深くまで押し込む。

- 「背骨」、「右ひざ」、「左ひざ」の三点でしっかり体重を支える。

- 「坐禅」をする際は「衣類」をきちんと整え、「帯」はきつくしすぎない。

- 「手」をきちんと組み、お椀型の「法界定印」を作る。

- 右や左に傾いたりせず、しっかり正身端坐する。

- 背筋を伸ばし、「耳」と「肩」、「鼻」と「臍」をまっすぐにする。

- 口をきちんと結び、歯と唇も付け、目は自然に開く。

- 「行住坐臥」で「坐」にあたる「坐禅」が人間の体に一番優しい状態。

前回は道元禅師が正しい「坐禅作法」について様々な視点から細かく述べている内容となりました。

人間の体にとって一番優しいとされる正しい「坐禅」の在り方について、またその根拠についても触れておりますので、まだお読み頂いていないという方は是非お読み頂く事をおススメいたします。

それでは前回のポイントをおさらいしたところで、本記事を読み進めていきたいと思います。

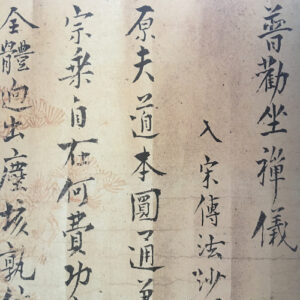

尋常(よのつね)、坐処には厚く坐物(ざもつ)を(と)敷き、上に蒲団を用ふ。或(あるい)は結跏趺坐、或は半跏趺坐。謂はく、結跏趺坐は、先づ右の足を以て左の腿(もも)の上に安じ、左の足を右の腿(もも)の上に安ず。半跏趺坐は、但(ただ)左の足を以て右の腿(もも)を圧(お)すなり。寛(ゆる)く衣帯(えたい)を繋(か)けて、斉整(せいせい)ならしむべし。次に、右の手を左の足の上に安(あん)じ、左の掌(たなごころ)を右の掌の上に安ず。兩(りょう)の大拇指(だいぼし)、面(むか)ひて相(あい)拄(さそ)ふ。乃(すなわ)ち、正身端坐(しょうしんたんざ)して、左に側(そばだ)ち右に傾き、前に躬(くぐま)り後(しりえ)に仰ぐことを得ざれ。耳と肩と対し、鼻と臍(ほぞ)と対せしめんことを要す。舌、上の腭(あぎと)に掛けて、脣歯(しんし)相(あい)著け、目は須らく常に開くべし。鼻息(びそく)、微かに通じ、身相(しんそう)既に調へて、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、箇(こ)の不思量底を思量せよ。不思量底(ふしりょうてい)、如何(いかん)が思量せん。非思量。此れ乃ち坐禅の要術なり。

道元禅師の「呼吸」に対する見解

今回はこの部分を解説していきたいと思います。

まず冒頭の、鼻息(びそく)、微かに通じ、という部分から参りたいと思います。

今回の内容は、「坐禅」においての「呼吸法」について触れられている部分ですが、道元禅師はこの「呼吸の仕方」についてこの『普勧坐禅儀』に限らず様々な局面で深く参究されております。

例えば道元禅師がおしるしになった代表的な書物に『永平広録』というものがあります。

その中に、

「衲子の坐禅は、ただ端身正坐を先とすべし。しかして後、調息に心を致す」

という一文がでてきます。

「衲子の坐禅 」というのは、お釈迦様から始まり、達磨様にそれが伝わり、今日まで正しく伝えられた「坐禅」という意味です。

そしてその正しい「坐禅」においては、「ただ端身正坐を先とすべし。」というのです。

つまり、「真っ直ぐ体を整える事をまっさきに心掛ける」という事です。

そして「しかして後、調息に心を致す」 というのは、「その後に、呼吸を調え、心を致す」という事です。

「坐禅」は先ず最初に体を整えるところから入るということなんですね。

「足を組み」、「手を組み」そして「姿勢を正す」。

それが「坐禅」において一番の基本となるというのです。

そうすれば自然と「呼吸」も調えられ、「心」も調えられるというんですね。

「坐禅」においてはまず先に「姿勢」を整えること。

正しい「呼吸」だの「心」だのというのはその後、自然に整えられるということなんですね。

これが道元禅師の「呼吸」に対する見解であり、そのようなことがこの『永平広録』でも述べておられるわけです。

体を整えれば自然と「呼吸」も整うと。

数息観(すそくかん)とは

今ご紹介したのが道元禅師の「呼吸」に対する見解です。

それはつまり自然と整えられるということであり、大自然に逆らわない「呼吸法」であることがわかります。

いわゆる大乗的な呼吸と言いますか、大自然に逆らわない、人間の価値観を挟まない、呼吸そのままの呼吸です。

それに対して小乗仏教においては、この「呼吸」について幾つかのお示しをもっております。

一つ目が「数息観(すそくかん)」と呼ばれるものです。

これは「坐禅」中に、呼吸を調えるために、「呼吸を数える」というものです。

「ひと~つ、ふた~つ」という風にゆっくり、呼吸を数えて調えていく。

そして「十」まで行ったらまた「一」に戻ってくるというものです。

つまり「呼吸」を自身でコントロールしているような感覚ですね。

不浄観(ふじょうかん)とは

もう一つは「不浄観(ふじょうかん)」と呼ばれるものです。

これは少し「呼吸法」とは異なるのですが、せっかくですので解説いたします。

「不浄観」とは自身或いは異性の体への執着を断ち切る「小乗仏教」の修行法としてに知られており、「白骨観」とも呼ばれるものです。

言い方を変えれば、人が生きて死んでいくまでの過程を坐禅をしながら観察する修行のことです。

例えば自身の体を大小便や血、肉など「不浄なもの」で出来ているとし、それを「坐禅」を通して頭の中で戒めていくことだったり。

その際実際に死んだ人の身体から「蛆」が湧いてくるのをただ眺めて気持ちを静めていく事などがあげられます。

そしてそれを「修行」とするわけです。

人の「体」というのは「不浄」なものであるとし、それを断ち切ろうとする。それはつまり人間の生に対する執着を断ち切ろうとすること。

そのために坐禅をし、その中の「観法」によって実現していくわけですね。

この「不浄観」は先ほどの「数息観」とは多少異なりますが、大自然の「様」である我々の「執着」や「体」さえも人間の思惑でコントロールしようとしているのがわかります。

今あげたように、場合によって坐禅にはこうした「数息観」や「不浄観」というものが持ち込まれることがあり、それは小乗仏教における有名な「修行法」だったりするんですね。

世界には現在も、この「不浄観」の修行を行うお寺はあって、バンコクなどでは「不浄観」を修行する為に、犬の死骸を裏庭に置いたり、女性の「ミイラ」を置いたりしているそうです。

仏祖の「調息」

それに対して道元禅師を初め、仏祖の「調息」というのは今ご紹介したような小乗仏教の「それら」とは異なります。

つまり「数息観」や「不浄観」のように「呼吸」や「執着」を自らでコントロールしませんよ、というわけです。

これも『永平広録』話になりますが、道元禅師は『永平広録』の中で、

道元禅師

道元禅師仏祖曰く、白癩野干之心(はくらいやかんのしん)を発すと雖(いえど)も、二乗自調之行(にじょうじちょうのぎょう)を作(な)すこと莫(なか)れ。

という風に言われています。

これは「自らの思いで特別な心境になることが悟りだと考えて、その心境に陶酔するような瞑想技術や観法に終始する坐禅をしないでください」ということを述べられているのです。

つまり「数息観」や「不浄観」のように「坐禅」を「心境」や「呼吸」をコントロールする手段に用いるというのは、それは全て個人の営みになってしまうので、仏法の意に反するということなのです。

「坐禅」を通してどんなに素晴らしい心境になれたとしてもそれは個人の営みであるというのです。

お釈迦様に始まり、達磨様、道元禅師、仏祖方の「坐禅」は、「個人の坐禅」では決してありません。

わたくしという「個人」や「自我」を手放した修行こそが仏祖達が実践されてきた「坐禅」であり、それが道元禅師の言われる「只管打坐」であります。

そもそも、個人の思惑でこの「坐禅」はコントロール出来ません。

何故なら「坐禅」は大自然そのものだからです。

というのも「足を組めば痛くなる」これは、自分ではどうするこもできない大自然の命の在り方であるわけです。

その「命の正体」、「大自然の正体」を行じているのがこの「坐禅」であるからです。

同じようにこの「呼吸」もわたくしがしているわけではないのです。

「吸って」をずっと繰り返すことができないように、吸っての次は必ず吐いてがくる。これはもうどうすることもできない事実です。絶対的なものです。この絶対的なもの。それが大自然の正体なんですね。

足を組めば痛くなる。食べても食べても腹が減る。自分の屁は自分でこくしかない。

こうしたものです。

今回の「呼吸」も大自然の行いであり、コントロールなど出来る訳がないのです。

例えば寝ている間にも安心して息を吸ったり、吐いたりできていられるのは「あなた」の力量のおかげでしょうか?

いいえ、違います。

呼吸は自我意識や自分の力量とは関係のない、「大自然の行い」なのです。

大自然に「呼吸」をさせてもらっているのです。

そしてそのおかげで寝ていても、呼吸ができるし、このように心臓を動かせるわけです。

なので道元禅師は、

仏祖曰く、白癩野干之心(はくらいやかんのしん)を発すと雖(いえど)も、二乗自調之行(にじょうじちょうのぎょう)を作(な)すこと莫(なか)れ。

という風に述べ、小乗仏教の「数息観」や「不浄観」のように、大自然をコントロールするような修行をしてはいけないぞとおっしゃるわけなのです。

何しろこの「呼吸」は自分がしているわけじゃない。

自分が心臓を動かしているわけでもなければ、自分が生きている訳でもない。

この「命」の全ては大自然の所有です。

なので、

自然のリズムに合わせ生きる事、また自然のリズムに呼吸を合わせる事がこの「坐禅」においても重要なのです。

それが道元禅師のおすすめになる「呼吸法」であるということなんですね。

鼻からの息が微かに通う、ただそれだけ

以上を踏まえて、今回の『普勧坐禅儀』の内容に戻らせて頂きます。

初めの、鼻息(びそく)、微かに通じ、というのは、

鼻からの息が微かに通う、ただそれだけである。

ということです。

「坐禅」における「呼吸」は鼻からの息が微かに通う、ただそれだけであると。

またその際、背筋を伸ばせば自ずと腹式呼吸になり、区腹が広がってゆったりとした自然の呼吸が開始されます。

これが猫背になってしまうと「ロダンの考える人」のような姿勢になり息が荒くなって、胸式呼吸になってしまう。

「衲子の坐禅は、ただ端身正坐を先とすべし。しかして後、調息に心を致す」

と先ほどの『永平広録』の一文でも言っておりますが、何しろ背筋を伸ばすことが肝心で、それがあって初めて区腹が広がる。

そしてその後は自然のリズムに従って、自然の呼吸が開始される。

それが一番自然な「呼吸」の在り方で、人体にも優しい「呼吸」であるということですね。

大地の上に乗っかった大きな「岩」のような坐禅

続いての、

という部分。まず身相(しんそう)既に調へて、というのは「坐禅」における正しい「坐禅作法」をきちんと「整える」ということです。

簡単に言えば、

「背筋」を伸ばし、足首を懐の深くまで持ち込み足を組む。そして「耳」と「肩」、「鼻」と「臍」が一直線になるように坐る。

ということですが、これに関しては前回の内容が踏まえられています。

なので前回の、

で解説している「道元禅師の坐禅作法」を参考にしてみてください。

そしてその「教え」の通りに「坐禅作法」を整えたならば、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、というわけです。

まずこの「欠気一息」というのは大きく一度深呼吸して、吐き出すことを言います。

この「欠気一息」をしたならば、呼吸が自然のリズムになってくる。

続いては「左右揺振」をする。

上の写真のように体を左右に揺することを「左右揺振」と言いますが、二、三度左右に体を揺すって、自分の脊柱が単布団の真ん中にドーンと収まるように自分の重心を中心に収めていく。

そうすれば、「兀兀」として坐定できるわけです。

「兀兀」というのは、「大きな岩」の事をこの「兀兀」と言います。

「坐定」とは「落ち着いて、腰掛ける」という意味となります。

我々の「坐禅」というのは「大きな岩」がドンと単布団の上に乗っているようなものであります。

決して「ススキ」や、「セイタカアワダチソウ」のような細長い植物がヒョロヒョロと「坐禅」をしている訳ではなく、単布団の上に大きな岩のように「兀兀」と腰掛けていきます。

「坐禅」は「大自然」そのものでありますから、大地の上に大きく根ざす必要があります。

ですから、

という今回の内容にもあるように兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)しなければならないのです。

坐禅における正しい「呼吸法」-まとめ-

今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の

という部分を解説しました。

それでは本記事の内容のポイントをまとめておきましょう。

- 坐禅においての「呼吸」はコントロールしない、出来ない

- 仏祖の「調息」は「呼吸」をコントロールせず、ただ背筋を伸ばしただけの自然に行われる大自然の「呼吸」。

- 「坐禅」は大自然の上に乗った大きな「岩」のようなもの

以上、お読み頂きありがとうございました。

コメント