今回は、

という部分を読んでいきます。

まず初めに前回の、

のポイントを振り返りたいと思います。

- 「不思量底を思量せよ」とは「思わないところを思え」の意味。

- 「不思量底を思量せよ」とは生命の実物をしっかり抑えなさいということ。

- つまり「思う」という行為は大自然の行いであって自分ではどうすることもできないからそのままにしておくのが本来の形

- しかし現代の人間はこの「思う」という大自然の行為に「垢」を付けすぎて生き詰まっている。

前回は、『普勧坐禅儀』においても非常に重要なポイントとなる内容でした。

まだお読みになっていない方は是非、読んで頂くことをおすすめします。

それでは本記事の内容に進んでいきたいと思います。

鼻息(びそく)、微かに通じ、身相(しんそう)既に調へて、欠気一息(かんきいっそく)し、左右搖振(ようしん)して、兀兀(ごつごつ)として坐定(ざじょう)して、箇(こ)の不思量底を思量せよ。不思量底(ふしりょうてい)、如何(いかん)が思量せん。非思量。此れ乃ち坐禅の要術なり。

所謂(いわゆる)坐禅は、習禅には非ず。唯、是れ安楽の法門なり。菩提を究尽(ぐうじん)するの修證(しゅしょう)なり。公案現成(こうあんげんじょう)、籮籠(らろう)未だ到らず。若(も)し此の意を得ば、龍の水を得たるが如く、虎の山に靠(よ)るに似たり。當(まさ)に知るべし、正法(しょうぼう)自(おのずか)ら現前し、昏散(こんさん)先づ撲落(ぼくらく)することを。若し坐より起(た)たば、徐々として身を動かし、安祥(あんしょう)として起つべし。卒暴(そつぼう)なるべからず。嘗て観る、超凡越聖(ちょうぼんおつしょう)、坐脱立亡(ざだつりゅうぼう)も、此の力に一任することを。況んや復た指竿針鎚(しかんしんつい)を拈(ねん)ずるの転機、払拳棒喝(ほっけんぼうかつ)を挙(こ)するの証契(しょうかい)も、未(いま)だ是れ思量分別の能く解(げ)する所にあらず。豈に神通修証(じんずうしゅしょう)の能く知る所とせんや。声色(しょうしき)の外(ほか)の威儀たるべし。那(なん)ぞ知見の前(さき)の軌則(きそく)に非ざる者ならんや。然(しか)れば則ち、上智下愚を論ぜず、利人鈍者を簡(えら)ぶこと莫(な)かれ。専一(せんいつ)に功夫(くふう)せば、正に是れ辦道なり。修証(しゅしょう)は自(おの)づから染汙(せんな)せず、趣向更に是れ平常(びょうじょう)なる者なり。

「坐禅」は個人の習い事ではない

今回はこの部分を解説していきたいと思います。

まずは初めの「所謂坐禅は習禅には非ず。」という部分から参りましょう。

中国の書物に『続・高僧伝(ぞく・こうそうでん)』というものがあります。

これは、梁の時代の初めから唐の時代の初めに至る、約160年間の僧伝を集めた伝記です。

またこの『続・高僧伝』を作ったのは南泉道宣(なんせんどうせん596-667)という中国の唐時代の僧侶です。

その『続・高僧伝』の中に、「習禅の部」というものがあります。

この「習禅」とは「禅を習う部」」と書く訳ですが、その「習禅の部」に、「達磨大師」のお話が紹介されております。(宜しければ幣ブログでも「達磨様」についての記事を書いておりますのでご参考ください)。

禅についてはこの「達磨様」に習うべきだという事で、道宣がこの「続・高僧伝」の習禅の部にて「達磨様」の事を紹介をしているわけです。

しかし「達磨様」がそのような紹介をされていることに対して道元禅師が異議を唱える訳です。

それが今回の、

という部分につながるわけです。

つまり、

坐禅は習禅ではない

と道元禅師はおっしゃりたいのです。

これは一体どういうことなのでしょうか?

要するに、坐禅は

- 習字事を習う

- ピアノを習う

- 水泳を習う

というような「習い物」ではないと異議を唱える訳ですね。誰かに「習うようなものではない」というわけなんです。

それでは道元禅師の言う「坐禅」とは一体何なのか?

「坐禅」におけるその痛みは誰とも比較のできない真実の命

それが続きの、

に繋がるんですね。

つまり「坐禅」は「大安心の法門である」とおっしゃているのです。

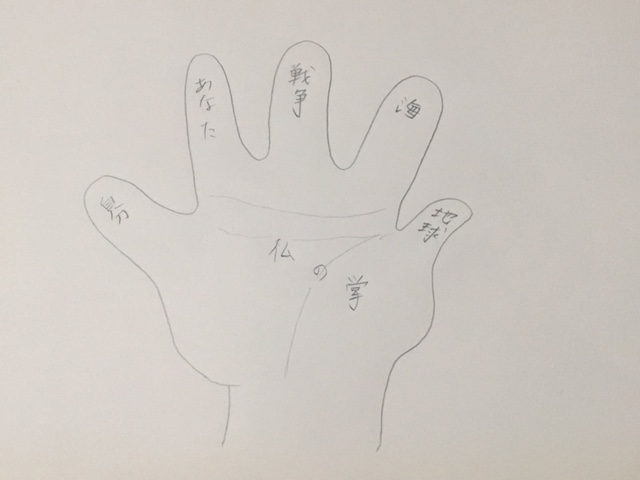

この世の全ては「本来皆成仏」です。

みんな生まれながらにお救いの中で生きておるのです。

要するにこの世の全ては、ひとつの仏の命として生きているんですね。

例えば、

1、「壁を叩くと手が痛い」のは壁とあなたが一つで繋がっているからです。

もしこれが私の命と、壁の命という風に、命に境界線があって、それぞれの命が単独して存在しているのであれば、どちらか片方の作用によって、お互いの命に何かしらの影響も生じるはずがないのです。しかしそんなことはない。壁を殴ると自分の手が痛くなります。つまり自分と壁は一体だと言えるのです。

また、

2、寝ている間に食べたものを消化しているのもそうです。

あなたが寝ている間に「どんな食べ物」でも消化してくれます。これも一つの仏の命として全てが溶け合っているからです。

仮に仏様と自分とが別々の命を生きているとしたら「ほうれん草」は消化するけど「玉ねぎ」は消化しないということにもなりかねないでしょう。

しかし実際はそんなことはない。

このように全ては仏の一つの命として溶け合っている。

今のことをより詳しく述べているのが以下の記事です。お時間があるときに覗いてみてください。

全ては仏の掌の中にある。これは人間の理屈でどうこうではなく、紛れもない「真実」です。そしてこの真実を教えるのが「仏教」です。

しかし、そんな事言われても大体の人はそんな風には思えないだろうし、一つの命として溶け合っているなんて言ったところで、「何を馬鹿な事を」と思われることでしょう。

また現代の人は生き急ぎ、心にも余裕がありません。

とてもではないが「自分が本来救われている」なんて思えないはずです。

何しろ現代の人は「わたくし」がとか、「俺」がという強い自我意識で生きていますから、この一つとして溶け合っている仏の命などというのは微塵も感じられないかもしれない。

「真実」などどうでもよいと考えているはずです。

しかしそれはそれとして、このような「真実」は紛れもなく存在しているんですね。

あなたがいまこの記事を読んでいる間にも、現にあなたはお救いのなかにいらっしゃるんです。

鳥の声が意識せずとも聞こえる。意識せずとも呼吸を次から次に繰り返している。そしてその呼吸の元となる酸素も市外か、県外か、国外かどこからやってきたのかわからない。

自分で自分の命を動かしているわけではないんですね。自分の命というのは他によって起きているんです。他がなければ自分は生きていけないんです。他によって自分の命が起こされ続ける。生かされ続ける。他こそが自分なのです。

この世界に「俺」と限定できるものはないんですね。俺がないんです。

しかしそのことに我々は気づかない。俺という本来存在しないものを振り翳し、人生を歩んでいってしまう。

坐禅も同じようにその「俺が」、「わたしが」、という本来存在するはずのない自我意識の延長で行ってしまうと、そこには「坐禅をして何とか悟りたいとか」、「坐禅をして救われたい」、そのために一生懸命「坐禅を行じたい」といった人間の狙いが介入してしまう。

そしてそれは本来ではないということなのです。大自然を行じるのがこの「坐禅」であるわけですが、大自然にはその「俺」がないわけですから。

その痛み、どっちの方が痛い?

大自然としては一つの命として常に溶け合っているので、そのような「自我」を仏教では認めておりません。

なので道元禅師も強くこれを批判する訳ですね。

つまり「真実の行」である「坐禅」は、決して個人のものではないと批判される訳です。

習い事のように、

- 自分がこうなりたい

- ああなりたい

そういう個人の思惑によって行うこの「坐禅」ではないというんですね。

足を組めば痛くなります。紛れもなく痛いです。紛れもなく本物です。まさに「大自然」の行いであり、生命の実物です。そこではこの世界の真実が行じられている。先ほどの他と自分がひとつに繋がっていることが証明されているのです。

- 足を組めば「足」が痛くなる

- 背筋を伸ばせば「背中」が痛くなる

坐禅を通し「紛れもない命」、紛れもないこの世の真実を行なっていただくわけです。それらは、バーチャルでもなんでもなく「紛れもない実物」なのです。

その「足」の痛みを「俺の方が痛い」、「いや俺の方が痛い」と言ったところで比較のしようがないのです。痛いものは痛い。どっちの方が痛いのか?というのは判断できず、そのような比較は無意味なのです。

そのような世界に我々は生きているんです。

そこでは本来比較など無意味だということです。できないということです。

現代の我々の生活は「比較」ばかりして、生き辛くなっております。

しかし本来の我々の命はこのように比較の出来ない命を紛れもなくいただいております。

そこを「坐禅」を通し「真実」を実践していただく。本来の世界に帰ってきていただく。仏の世界に帰ってきていただく。ですから仏行と言われたり、「安楽の法門」、もしくは「一寸坐れば一寸の仏」と言われたりするのです。

誰とも比較などできない命、世界。その本来の世界の実践である「坐禅」。本来の世界そのものである「坐禅」。

隣にどんなに偉い社長や経営者、有名人が坐っても、この痛みは変わらない。比較できない。つまり「紛れもない真実」、この仏の世界のあり方は決して揺るがないのです。

ですから道元禅師は「坐禅は習禅には非ず」と言われ、坐禅はそのような個人の習い事では決してないという事を述べられたわけなんですね。

「一跳直入如来地」、もしくは先ほどの「一寸坐れば一寸の仏」という言葉もありますが、一度「坐禅」をしたならばお釈迦様と同列の坐禅であり、達磨様と同列の坐禅であり、道元禅師と同列の坐禅であります。

誰であっても、一寸坐禅をしただけでたちまち「仏」となると。そしてこの世界は「真実」だけだと気付けるのです。

自分は救われているのだと気付けるのです。

良し悪しや、人間の能力を競い合う「坐禅」ではありません。

「坐禅」は個人の習い事ではない-まとめ-

今回は、道元禅師がしるした『普勧坐禅儀』の、

という部分を解説しました。

それでは本記事の内容のポイントをまとめておきましょう。

- 「坐禅」はピアノを習ったり、水泳を習ったりというような個人の「習い事」ではない。

- 「坐禅」は生命の実践。

- 「生命の実践」において、その足の痛みは誰とも比較できない。

- 本来誰とも比較できない生命を生きている人間。

- 坐禅における生命の実践は「大」でも「小」でもない、「真実」。

- 「坐禅」は足を組めば痛い、誰とも比較できない「真実の行」であるから、「坐禅」は安楽の法門。

- よって「坐禅」は安楽の法門=真の心の休まる所

以上、お読み頂きありがとうございました。

コメント